For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

पुस्तक: परिचय

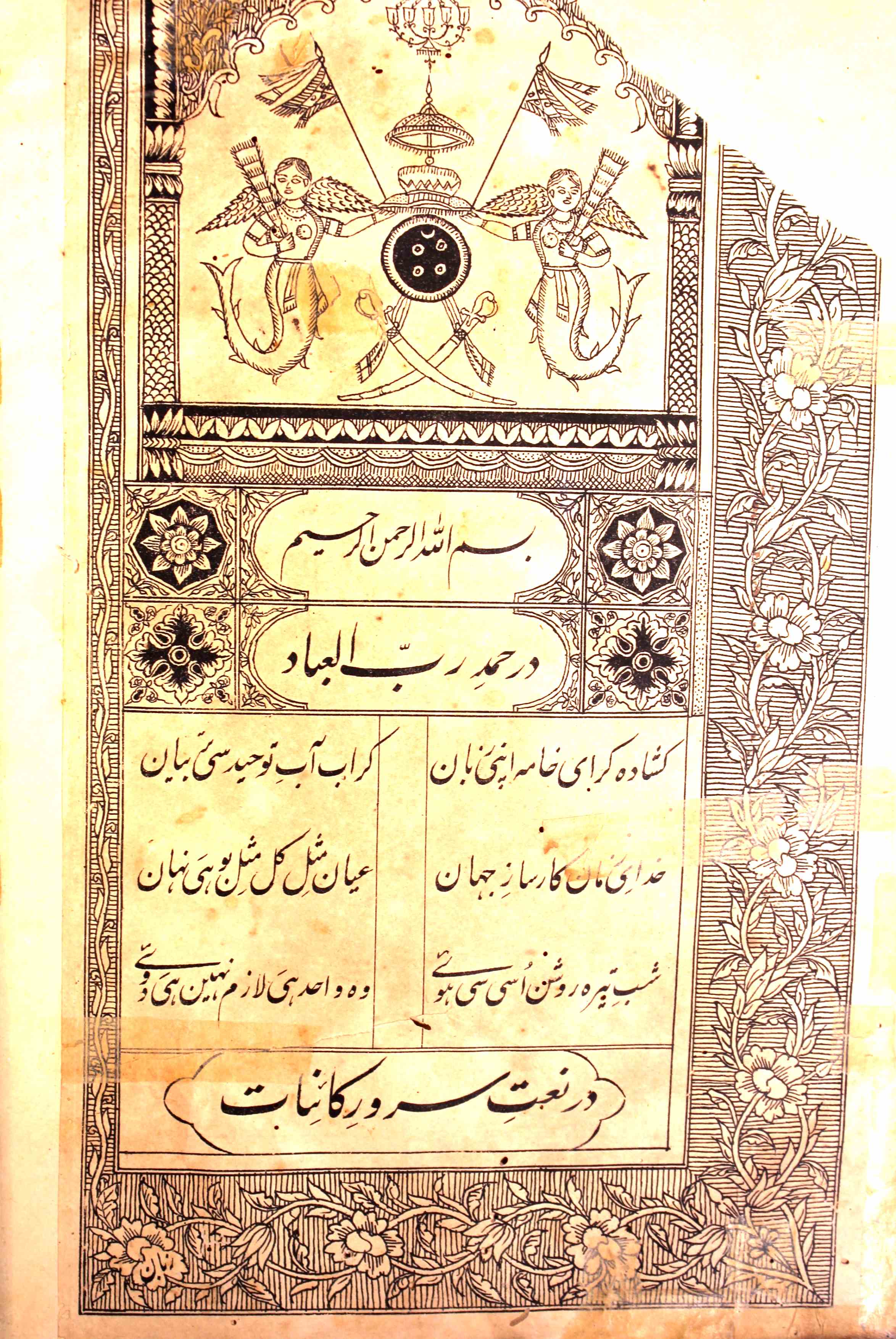

واجد علی شاہ نہایت رنگین مزاج حکمران تھا۔ وہ صرف اردو کا شاعر ہی نہیں تھا بلکہ اسے رقص و سرور کے رموز پر بھی کمال حاصل تھا۔ گانے ، بجانے ، ڈرامے ، شاعری ، راگ راگنی کا ماہر تھا۔ کتھک رقص کو اس نے از سر نو زندہ کیا تھا۔ رہس ، جو گیا ، جشن اور اس قسم کی کئی چیزوں کو اس نے نہ صرف زندگی دی تھی بلکہ ان کے ماہرین کو بھی اس نے لکھنو میں جمع کیا تھا۔ اسے یہ رموز استاد باسط خاں ، پیارے خاں اور نصیر خاں نے سکھائے تھے۔ ان تمام چیزوں کی تربیت اور ارتقاءکے لیے اس نے لکھنو میں عالیشان قیصر باغ بارہ دری بنوائی جو آج بھی قائم ہے۔ اس نے خود کئی نئے راگ اور راگنیوں کی ایجاد کی۔ اتنا ہی نہیں اس نے تمام رموز پر الگ الگ کتابچے بھی لکھے تھے جن کی تعداد سو سے بھی زائد تھی۔زیر نظر کتاب بھی نواب واجد علی شاہ کے معاشقوں کی خود نوشت ،داستان ہے ، جس کو فارسی کے کسی نایاب نسخے سے ترجمہ کرکے شائع کیا گیا ،یہ کتاب واجد علی شاہ کے واردات عشق و محطت سے تعلق رکھتی ہے ،نواب واجد علی شاہ آٹھ سال کی عمر سے لیکر 26 سال کی عمر تک جن واردات عشق اور ہجر و وصال کے واقعات سے دو چار ہوئے تھے ان کو ان اس کتاب میں بیان کیا ہے۔

लेखक: परिचय

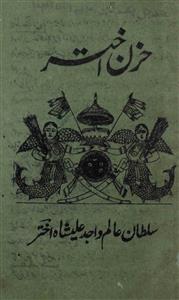

अवध के आख़िरी ताजदार वाजिद अली शाह अख़तर एक पेचीदा शख़्सियत के मालिक थे और शख़्सियत की इसी पेचीदगी ने उनको विवादित बनाए रखा है। अगर एक तरफ़ अंग्रेज़ों ने अवध पर क़ब्ज़ा करने की ग़रज़ से उन्हें एक अयोग्य और अय्याश शासक घोषित करते हुए उनके चरित्र हनन में कोई कसर न उठा रखी तो दूसरी तरफ़ उनके समर्थक भी उनकी व्यक्तिगत कमज़ोरियों पर पर्दा डालते हुए उनके व्यक्तित्व का वही रुख़ देखने और दिखाने की कोशिश करते हैं जो उनको पसंद है। वाजिद अली शाह के बारे में सिर्फ़ एक बात यक़ीन से कही जा सकती है और वो ये कि अगर वो बादशाह न होते तब भी इतिहास उनको अदब और ललित कला के संरक्षक और उनमें उनके व्यवहारिक रूप से शामिल होने के लिए याद रखता जबकि दूसरी तरफ़ अगर वो अदीब-ओ-फ़नकार न हो कर सिर्फ़ बादशाह होते तो इतिहास के पन्नों में उनके लिए केवल कुछ पंक्तियों से ज़्यादा जगह न निकल पाती।

वाजिद अली शाह का नाम मिर्ज़ा मुहम्मद वाजिद अली और तख़ल्लुस अख़तर था जिसे वो अपनी ठुमरियों वग़ैरा में "अख़तर पिया” के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। वे 30 जुलाई 1822 को पैदा हुए। उस वक़्त ग़ाज़ी उद्दीन अवध के बादशाह थे। वाजिद अली की शिक्षा-दीक्षा का ख़ास इंतिज़ाम किया गया। उनके उस्ताद और संरक्षक अमीन उद्दौला इमदाद हसन थे जिनके नाम पर लखनऊ का ख़ास बाज़ार अमीनाबाद आज भी मौजूद है। शिक्षा प्राप्ति के ज़माने में वाजिद अली ने विभिन्न विषयों में महारत हासिल की और निजी अध्ययन से उसे बढ़ाया। उन्होंने 18 साल की उम्र में शे’र कहना आरम्भ कर दिया था और उन्होंने तीन मसनवीयाँ और पहला दीवान अपनी वली अहदी के ज़माने में ही संकलित कर लिया था। वालिद अमजद अली की ताजपोशी के बाद 1842 ई. में वे बाद्शाह के उत्तराधिकरी नामित किए गए थे, हालाँकि उनके एक बड़े भाई मीर मुस्तफ़ा हैदर मौजूद थे। वाजिद अली की साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन का आरम्भ उसी वक़्त से हो गया था जब उनके बादशाह बनने की वैसी कोई संभावना नहीं थी।

बादशाह बनने से बहुत पहले वो अदीब और संगीतकार बन चुके थे। सौन्दर्य उपासना उनके स्वभाव में था और नृत्य-संगीत से उनको स्वभाविक लगाव था... परीचेहरा नाज़नीन उनकी कमज़ोरी थीं और मिज़ाज में जिद्दत पसंदी थी जो उनकी नज़्म-ओ-नस्र, ड्रामों और भवन निर्माण में स्पष्ट दिखाई देता है। वाजिद अली की शादी 15 साल की ही उम्र में नवाब यूसुफ़ अली ख़ान बहादुर समसाम जंग की बेटी से हो गई थी। वली अहदी के ज़माने में शाही क़लमदान की ख़िदमत उनके सपुर्द थी और उनका काम प्रशंसको की अर्ज़ीयां पढ़ना, शाही फ़रमान लागू करना, शहर और दूसरी जगहों की ख़बरों पर नज़र रखना और ग़ल्ला और दूसरे अनाज की क़ीमतें मालूम करना था। बाक़ी वक़्त वो निजी रुचियों में गुज़ारते थे। वली अहदी और उससे पहले का दौर उनकी घरेलू ज़िंदगी का दौर था जिसका ज़्यादा विवरण नहीं मिलता। उन्होंने बहरहाल ख़ुद को सियासत से दूर रखा था। 1847 ई. में वालिद के इंतिक़ाल के बाद वो बादशाह बने और अबुल मुज़फ्फ़र नासिर उद्दीन सिकंदर जाह बादशाह आदिल क़ैसर ज़माँ सुलतान आलम की उपाधि इख़्तियार किया। बादशाह की हैसियत से वाजिद अली शाह ने न्याय और इन्साफ़ से काम लिया और कोई क़दम ऐसा नहीं उठाया जिससे रिआया में कोई भय और आतंक फैले। उन्होंने आम रीति-रिवाज के विपरीत अपने वालिद के ज़माने के अधिकतर ओहदेदारों को उनके ओहदों पर क़ायम रखा बल्कि उनकी तनख़्वाहें बढ़ाईं और सुविधाओं में इज़ाफ़ा किया और रिआया से क़रीब होने की कोशिश की। सल्तनत के दो ही साल हुए थे कि वो सख़्त बीमार हो गए और उनके स्वस्थ होने में दस माह लग गए। चिकित्सकों ने उनको निर्देश दिया कि वे सल्तनत के इंतिज़ाम की व्यस्तताओं को छोड़कर अपना ज़्यादा वक़्त सैर-ओ-तफ़रीह में गुज़ारें। इस तरह वे सल्तनत का कार्य-भार वो अपनी नई बीवी रोशन आरा बेगम के वालिद नवाब अली नक़ी को सौंप कर किताबों के अध्ययन, शायरी, सृजन-संकलन और कलाओं के संरक्षण में व्यस्त हो गए और इतने व्यस्त हुए कि वक़्त ने उनको वो बना दिया जिसके लिए वे मशहूर या बदनाम हैं।

उनके समकालिक अब्दुल हलीम शरर लिखते हैं, “वाजिद अली का इलमी मज़ाक़ निहायत पाकीज़ा और आला दर्जे का था, दर असल उनके दो ही ज़ौक़ थे। एक अदब-ओ-शायरी का और दूसरा मौसीक़ी का। अरबी के विद्वान नहीं थे मगर फ़ारसी में दम-भर में दो-दो,चार- चार बंद की नस्रें लिख डालते। यही हालत नज़्म की थी। तबीयत में इस क़दर रवानी थी कि सैकड़ों मरसिए और सलाम कह डाले और इतनी किताबें नस्र-ओ-नज़्म में लिख डालीं कि उनका शुमार भी आज किसी को न होगा"।

शरर का ये बयान अपनी जगह,लेकिन ऐतिहासिक घटनाएं गवाह और उनके अपने बयानात साक्षी हैं कि वाजिद अली शाह बीमारी की सीमा तक ख़ूबसूरत औरतों के रसिया थे। कुछ हसीनों पर वो इस क़दर मरते थे कि अपनी बर्ख़ास्तगी के दिनों में, जब वो उनसे मिल नहीं सकते थे, उनकी ख़ास ख़ास चीज़ें मंगवा भेजते थे। दिलदार महल से उनकी मिस्सी मांगी, वो उन्होंने भेज दी, अख़तर महल से उनकी ज़ुल्फ़ों के बाल मांगे, उन्होंने भेज दिए, जिनको वो हमेशा अपने सिरहाने नज़र के सामने रखते और सूँघते। तमाम महजबीनें और नाज़-आफ़रीं दिलरुबाएं मुताह (एक तरह का निकाह) के ज़रिये जाइज़ कर ली थीं... भिश्तन तक नवाब आब-ए-रसां बेगम और मिहतरानी नवाब मसफ़यार बेगम थी। ये बातें ऐसी थीं जिनके लिए वो निंदा के नहीं बल्कि ईलाज के हक़दार थे लेकिन उस ज़माने में उनका ईलाज कौन करता और वो क्यों करवाते, लेकिन आज तो उनसे हमदर्दी बरती ही जा सकती है।

वाजिद अली शाह पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सारी तवज्जो रहस् बाज़ी, परी ख़ाना, महलात और राग व नृत्य की महफ़िलों पर केन्द्रित कर दी थी लेकिन उनके पास करने को था ही क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह उनके हाथ बांध रखे थे। वे बस नाम मात्र के बादशाह थे। उनको छोटी से छोटी बात के लिए बी रेज़िडेंट की मंज़ूरी हासिल करनी पड़ती थी। लोगों की नज़र में रेज़िडेंट की ख़ुशी बादशाह की ख़ुशी से बढ़कर थी। सल्तनत की राजनीतिक और आर्थिक हालात अंग्रेज़ों की तरफ़ से जान-बूझ कर ख़राब किए जा रहे थे और वाजिद अली पर इल्ज़ाम था कि उनको गवय्यों और ख़्वाजा सराओं की संगत पसंद है। अमन-ओ-क़ानून की हालत ख़राब थी। अंग्रेज़ सिर्फ़ वक़्त के इंतिज़ार में थे और अख़तर पिया की सरगर्मियों ने रेज़िडेंट को मौक़ा दे दिया कि वो दुर्व्यवस्था का इल्ज़ाम उन पर थोप कर उन्हें पद से हटा दे। इस तरह 1856 में वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया गया, वो किसी प्रतिरोध या ख़ूनख़राबे के बिना हुकूमत से अलग हो गए और अपनी ज़िंदगी के आख़िरी 31 साल मटियाबुर्ज में गुज़ारे। 1887 ई. में उनकी मौत हुई।

बर्ख़ास्तगी के बाद वाजिद अली शाह एक बुझे हुए इन्सान थे। लेकिन ज़िंदगी का ये दौर सृजनात्मक रूप से उनके लिए वरदान साबित हुआ। वे उस ज़माने में ज़्यादातर वक़्त सृजन और संकलन में व्यतीत करते। उन्होंने विभिन्न विषयों पर छोटी-बड़ी लगभग सौ किताबें लिखीं, जिनमें छंद जैसे निरस विषय पर भी उनके दो रिसाले मौजूद हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इकसठ नई बहरों की खोज की और उनके नाम रखे। लखनऊ के ज़माने में, पारंपरिक छंदोबद कलाम के साथ साथ उन्होंने सैकड़ों गीत बनाए जो घर-घर गाए जाते थे। क्लासिकी संगीत को आसान और आम पसंद बनाना उनका एक बड़ा कारनामा है और लखनवी ठुमरी और भैरवीं की लोकप्रियता में इन ही का एहसान है। उनकी भैरवीं ठुमरी “बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए” अनगिनत गायकों ने गाया है लेकिन कुन्दन लाल सहगल ने इसमें जो दर्द भरा है इसकी कोई मिसाल नहीं है। नाटक के कला पर उनका एहसान संगीत से भी ज़्यादा है। उन्होंने इस कला को जो मुल्क में बिल्कुल अपमानित हो गया था, गलियों से उठा कर महलों तक पहुंचाया। उनके ज़माने तक उर्दू ड्रामे का कोई वुजूद नहीं था। उन्होंने वलीअहदी के ज़माने में ही एक नाटक “राधा-कन्हैया” लिखा था जिसे उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। उन्होंने अपनी मसनवियों “अफ़साना-ए-इशक़”, “दरया-ए-ताश्शुक़” और “बह्र-ए-उल्फ़त” के रहस् तैयार किए और उनको दिखने-दिखाने के लिए कैसरबाग, रहस् मंज़िल और दूसरी इमारतें तामीर कराईं। वाजिद अली की इल्म दोस्ती का पता इस बात से चलता है कि उन्होंने शाही कुतुबख़ाने की सूची बनवाई और उसमें इज़ाफ़े के लिए इश्तिहार दे देकर नई किताबें मुँह-माँगे दामों खरीदीं।

वाजिद अली को बर्ख़ास्तगी के बाद 12 लाख रुपये सालाना वज़ीफ़ा मिलता था। उन्होंने मटिया बुर्ज को छोटा लखनऊ बनाने की कोशिश की और लखनऊ की तर्ज़ की इमारतें बनवाईं। इमाम बाड़ा सिब्तैन, रईस मंज़िल, तमाम बाग़ात और इमारतें जिनसे लखनऊ की यादें जुड़ी थीं, मटिया बुर्ज में प्रकट हुईं। मटिया बुर्ज में उनकी रातें मुशायरों, मजलिसों और महफ़िलों को समर्पित थीं। वाजिद अली शाह के आख़िरी पाँच बरसों की कमाई उनकी मसनवी “सबात-उल-क़ुलूब” है जिसमें उनकी सलाहियतें खुल कर सामने आई हैं। वाजिद अली बुनियादी तौर पर मसनवी के शायर थे। उनका दूसरा काम कमीयत और कैफ़ियत दोनों लिहाज़ से मसनवी के मुक़ाबले में कमतर है।

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org