For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

पुस्तक: परिचय

شاعر شباب اور شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کا کلام کئی جہتوں سے اہمیت کا حامل ہے۔ جوش کا کلام نئی نئی تشبیہات و استعارات کا برجستہ اور بے ساختہ استعمال کی عمدہ مثال ہے۔ قاری ان کے طلسم میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ جو ش الفاظ كے بادشاہ كہلاتے ہیں۔ یہی سبب ہے كہ ان كا کلام چاہے وہ نظم ہو غزل ہو یا مرثیہ اور سلام ہر پیرائیہ میں تشبیہات کا برمحل استعمال، مخصوص تراكیب، تكرار لفظی، غنائیت کے ساتھ موثر اور کامیاب ہے۔ زیر مطالعہ جوش کے سلام کا مجموعہ بعنوان "سلام" ہے۔ جس میں جوش کا فن اور خلوص مترشح ہے۔

लेखक: परिचय

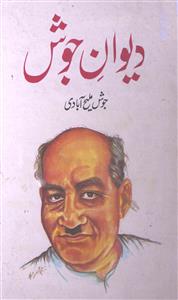

शब्बीर हसन ख़ां नाम, पहले शब्बीर तख़ल्लुस करते थे फिर जोश इख़्तियार किया। सन्1898 में मलीहाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद बशीर अहमद ख़ां बशीर, दादा मुहम्मद अहमद ख़ां अहमद और परदादा फ़क़ीर मुहम्मद ख़ां गोया मारूफ़ शायर थे। इस तरह शायरी उन्हें विरासत में मिली थी। उनका घराना जागीरदारों का घराना था। हर तरह का ऐश-ओ-आराम मयस्सर था लेकिन उच्च शिक्षा न पा सके। आख़िरकार अध्ययन का शौक़ हुआ और भाषा में महारत हासिल कर ली। शे’र कहने लगे तो अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह ली। नौकरी की तलाश हुई तो तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः दारुल तर्जुमा उस्मानिया में नौकरी मिल गई। कुछ समय वहाँ गुज़ारने के बाद दिल्ली आए और पत्रिका “कलीम” जारी किया। ऑल इंडिया रेडियो से भी सम्बंध रहा। सरकारी पत्रिका “आजकल” के संपादक नियुक्त हुए। उसी पत्रिका से सम्बद्ध थे कि पाकिस्तान चले गए। वहाँ शब्दकोश संकलन में व्यस्त रहे। वहीं 1982ई. में देहांत हुआ।

जोश ने कुछ ग़ज़लें भी कहीं लेकिन उनकी शोहरत का दार-ओ-मदार नज़्मों पर है। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन के समर्थन में नज़्में कहीं तो उन्हें राष्ट्रव्यापी ख्याति प्राप्त हो गई और उन्हें शायर-ए-इन्क़िलाब की उपाधि से याद किया जाने लगा। उनकी सियासी नज़्मों पर तरह तरह की आपत्तियां की गईं। विशेष रूप से यह बात कही गई कि वो राजनीतिक चेतना से वंचित और इन्क़िलाब के अवधारणा से अपरिचित हैं। उन नज़्मों में जोश की बयानबाज़ी के अलावा और कुछ नहीं लेकिन इस हक़ीक़त से इनकार मुश्किल है कि देश में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने और स्वतंत्रता आन्दोलन को बढ़ावा देने में जोश की नज़्मों की बड़ी भूमिका है।

शायर-ए-इन्क़िलाब के अलावा जोश की एक हैसियत शायर-ए-फ़ितरत की है। प्रकृति के मनोरम दृश्य में जोश के लिए बहुत आकर्षण है। वो उन दृश्यों की ऐसी जीती-जागती तस्वीरें खींचते हैं कि मीर अनीस की याद ताज़ा होजाती है। ख़लील-उर-रहमान आज़मी जोश की इन्क़िलाबी शायरी के तो क़ाइल नहीं लेकिन प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में जोश ने जिस महारत का सबूत दिया है उसके क़ाइल हैं। फ़रमाते हैं, “जोश ने प्राकृतिक परिदृश्य पर जिस आवृत्ति के साथ नज़्में लिखी हैं इसकी मिसाल पूरी उर्दू शायरी में नहीं मिलेगी।” सुबह-ओ-शाम, बरसात की बहार, घटा, बदली का चांद, सावन का महीना, गंगा का घाट, ये सारे दृश्य जोश की नज़्मों में नाचते और थिरकते हैं। बदली का चांद, अलबेली सुबह, ताजदार-ए-सुबह, आबशार नग़मा, बरसात की चांदनी वो ज़िंदा-ए-जावेद नज़्में हैं जिनके सबब जोश प्रकृति ही नहीं बल्कि प्रकृति के पैग़ंबर कहलाए।

जोश की तीसरी हैसियत शायर-ए-शबाब की है। वो इश्क़-ए-मजाज़ी(अलौकिक प्रेम) के शायर हैं और प्रेमी से मिलन के इच्छुक हैं। विरह की पीड़ा बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं। उन्हें हर अच्छी सूरत पसंद है और वो भी उस वक़्त तक जब तक मिलन मयस्सर न हो। “मेहतरानी”, “मालिन” और “जामुन वालियां” जोश की मज़ेदार नज़्में हैं। इस समूह की दूसरी नज़्मों के नाम हैं, “उठती जवानी”, “जवानी के दिन”, “जवानी की रात”, “फ़ितन-ए-ख़ानक़ाह”, “पहली मुफ़ारक़त”, “जवानी की आमद आमद”, “जवानी का तक़ाज़ा।”

जोश की शायरी में सबसे ज़्यादा क़ाबिल-ए-तवज्जो चीज़ है, एक दिलकश और जानदार भाषा। जोश की भाषा धाराप्रवाह है। उन्हें बजा तौर पर शब्दों का बादशाह कहा गया है। शब्दों के चयन का उन्हें अच्छा सलीक़ा है। उनके रूपकों और उपमाओं में रमणीयता पाई जाती है।

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org