For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

लेखक: परिचय

मीर मेहदी मजरूह के नाम से उनके समकालीन और हमरुतबा शायरों के मुक़ाबले में हमारी ज़्यादा मालूमात “ख़ुतूत-ए-ग़ालिब” की मर्हूने मिन्नत है। मजरूह ग़ालिब के उन शागिर्दों में थे जिन्हें वो बेहद अज़ीज़ रखते थे और उन्हें अपना “फ़र्ज़ंद” कहते थे। शायरी में ही नहीं उनकी निजी ज़िंदगी में भी ग़ालिब ने मजरूह की हर तरह मदद और मार्गदर्शन किया। शायरी को अलग रखते हुए अगर उर्दू अदब पर मजरूह का कुछ एहसान है तो वो ये है कि उन्होंने ग़ालिब से अधिकता से ख़ुतूत लिखवाए।

मजरूह का पूरा नाम मीर मह्दी हुसैन था। वो 1833 ई. के आस-पास दिल्ली के महल्ला उर्दू बाज़ार में पैदा हुए जो लाल क़िला और जामा मस्जिद के मध्य स्थित था। वो नजी-बुत-तरफैन सय्यद थे। उनके बाप-दादा ईरान से हिंदुस्तान आकर दिल्ली में बस गए थे। ये लोग शायर और विद्वान थे जिसकी बदौलत उनकी दरबार-ए-शाही तक पहुँच हो गई थी। मजरूह के वालिद मीर हुसैन फ़िगार भी शायर थे और कुछ तज़किरा लेखकों ने उनको भी ग़ालिब का शागिर्द बताया है। फ़िगार के दादा और कुछ के अनुसार नाना मीर फ़क़ीह उल्लाह देहलवी शाह आलम बादशाह के दरबारी शायर थे। मजरूह की आरम्भिक शिक्षा घर पर हुई क्योंकि उनका सारा ख़ानदान इल्म की दौलत से मालामाल था। वो जवानी में सुंदर और सचरित्र नौजवान थे। ख़ालिस दिल्ली वालों का लिबास पहनते थे और हर वक़्त इत्र में तर-ब-तर रहते थे। उन्होंने इस रख-रखाव को आख़िरी दम तक नहीं छोड़ा। मजरूह ने लड़कपन में ही शायरी शुरू कर दी थी और मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां ग़ालिब, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ़्ता, शेख़ इब्राहीम ज़ौक़, हकीम मोमिन ख़ां मोमिन और मुफ़्ती सदर उद्दीन आज़ुर्दा जैसे चुनिंदा व्यक्तियों की संगत में वक़्त गुज़ारने लगे थे। ये उनकी बेफ़िक्री का ज़माना था। हर शाम शे’र-ओ-सुख़न की महफ़िलें सजी होतीं जिनमें शहर के सभी बड़े शायर जमा हो कर एक दूसरे को दाद-ए-सुख़न देते। 1857 ई. तक ये गुलज़ार-ए-सुख़न हरा-भरा रहा लेकिन उसके बाद यह महफ़िल बिखर गई। 1857 ई. की बदअमनी ने शहर के शरीफ़ों के जान व माल को असुरक्षित बना दिया था और लोग शहर से भाग कर दूसरी जगहों में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए थे। मजरूह भी अपने ख़ास दोस्त ख़्वाजा अलताफ़ हुसैन हाली के पास पानीपत चले गए। जिन्होंने वहां अपने मकानात में से एक मजरूह को रहने के लिए दे दिया। मजरूह ने जैसे-तैसे पाँच बरस पानीपत में गुज़ारे लेकिन उस सारे अर्से में उनको दिल्ली की याद सताती रही। पानीपत उनको रास नहीं आया था वो वहां पहुंच कर अक्सर बीमार रहते। वहीं उनको आँखों का बीमारी हुई जिसने आख़िरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी दृष्टि पूरी तरह ख़त्म कर दी थी।

दिल्ली में कुछ अमन-ओ-अमान बहाल हुआ तो 1865 ई. में मजरूह दिल्ली वापस आ गए। लेकिन अब दिल्ली वो दिल्ली नहीं थी जिसे वो छोड़कर गए थे। शहर का नक़्शा ही कुछ और था उनके सारे अहबाब इधर-उधर हो गए थे। सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की था, अच्छे वक़्तों की बचाई गई पूँजी कब तक साथ देती। ग़ालिब ने उन्हें अलवर जाने का मश्वरा दिया जहां वो अपनी सिफ़ारिश से मजरूह के भाई को मुलाज़मत दिला चुके थे। वाली-ए-अलवर महाराजा शिव ध्यान सिंह शायरों के बड़े क़द्रदान थे। शायरों पर ख़ास और मुसलमानों पर आम नवाज़िशें इतनी बढ़ी हुई थीं कि उनकी रिआया उनसे नाराज़ होने लगी थी। बहरहाल महाराजा ने मजरूह को पहले नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार बना दिया। मजरूह ने तीन चार साल वहां आराम से गुज़ारे। लेकिन 1870 ई. में महाराजा को निर्वासित कर दिया गया और मजरूह दिल्ली वापस आ गए। यहां मसला फिर रोज़गार का था। इस बार उन्होंने जयपुर का रुख़ किया। राजा सवाई राम सिंह शायरों की इज़्ज़त करता था। उसने मजरूह को शहर का नायब कोतवाल बना दिया। मजरूह ने कई साल जयपुर में आराम से गुज़ारे। 1880 ई. में राजा के देहांत के बाद मजरूह को एक लम्बी बेकारी का सामना करने के लिए दिल्ली वापस आना पड़ा। वो बचाई हुई पूँजी पर गुज़र बसर करते रहे। आख़िर 1896 ई. में जब नवाब हामिद अली ख़ां रियासत रामपुर के फ़रमांरवा बने तो उन्होंने अज़ राह क़दरदानी और इल्म पर्वरी चालीस रुपये माहवार उनका वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दिया जो उनको घर बैठे मिलता रहा। आख़िरी उम्र में उन्होंने एक नौकर को साथ लेकर कर्बला और नजफ़ अशर्फ़ की ज़ियारत की। वापसी पर उनकी दृष्टि बिल्कुल जवाब दे गई थी और वो चलने फिरने के लिए दूसरों के मुहताज हो गए थे। देहांत के वक़्त वो अत्यधिक कमज़ोर हो चुके थे। 15 अप्रैल 1903 को उनका स्वर्गवास हो गया। दिल्ली में दरगाह क़दम शरीफ़ के सदर दरवाज़े के दीवार के समीप दक्षिण में उनकी क़ब्र है।

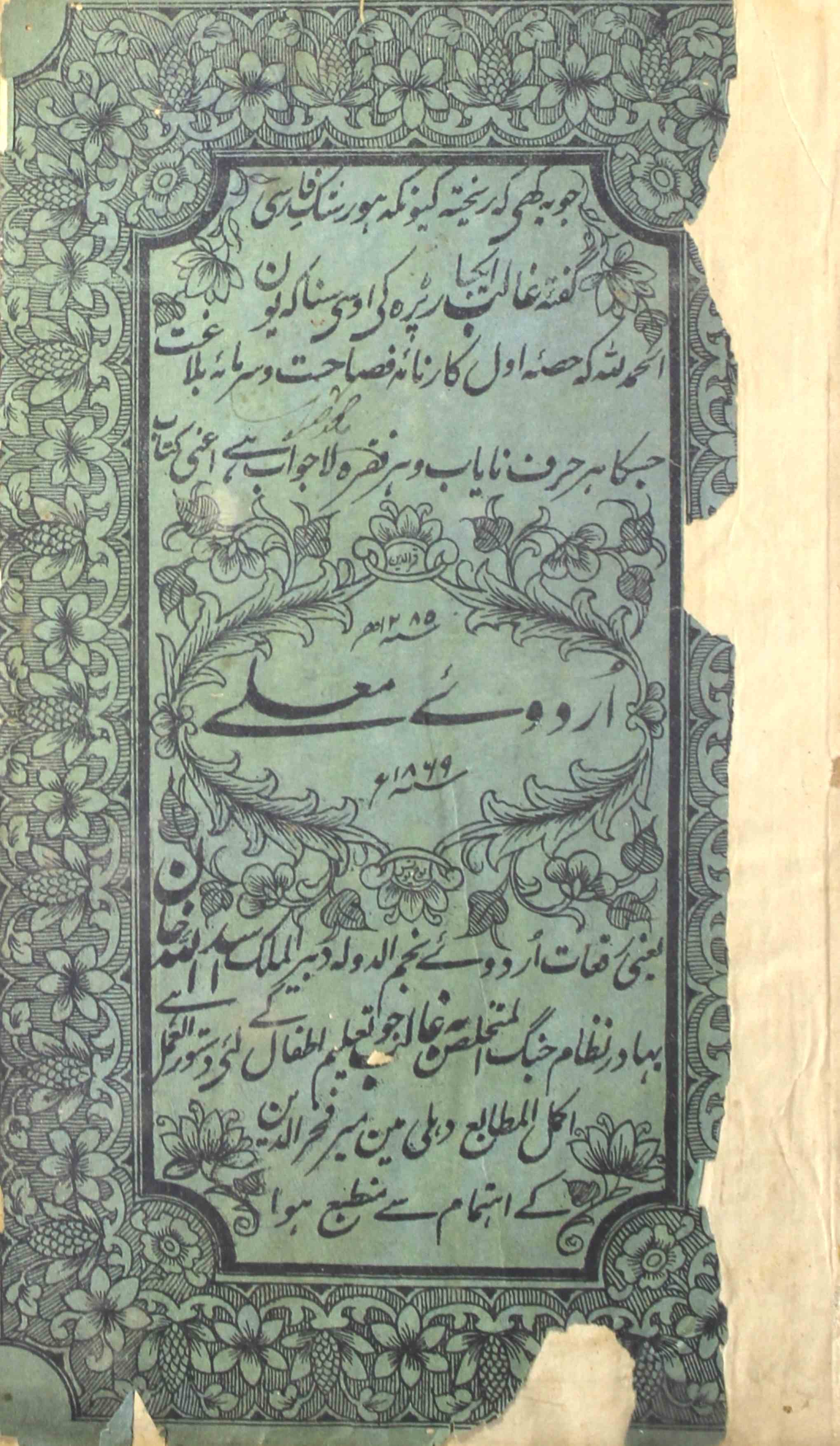

मजरूह ग़ालिब के शागिर्द थे लेकिन उन्होंने ग़ज़ल में उस्ताद की पैरवी नहीं की अलबत्ता नस्र(गद्य) में उनके क़दम ब क़दम चलने की कोशिश ज़रूर की। ग़ालिब उनकी नस्र के प्रशंसक थे और एक ख़त में यहां तक लिख दिया कि मुझे तुम्हारी नस्र पर रश्क आता है। इसमें मुहब्बत या हौसला-अफ़ज़ाई को कितना दख़ल था ये तो ग़ालिब ही जानते होंगे। मजरूह की रचनाएं अक्सर प्रकाशित ही नहीं हुईं और जो प्रकाशित हुईं वो भी अब उपलब्ध नहीं हैं। बस एक दीवान है जो उनकी ज़िंदगी में ही प्रकाशित हो गया था। शायरी में ज़बान की सफ़ाई के लिहाज़ से वो दाग़ से ज़्यादा क़रीब हैं। 1857 ई. के बाद ग़ज़ल की तरफ़ उनकी तवज्जो कम हो गई थी और ज़्यादातर मज़हबी शायरी करते थे। मजरूह और हाली एक दूसरे के दोस्त भी थे और प्रशंसक भी। हाली ने कहा,

दाग़-ओ-मजरूह को सुन लो कि फिर इस गुलशन में

न सुनेगा कोई बुलबुल का तराना हर्गिज़

और इसी ज़मीन में मजरूह ने कहा,

क़सर-ए-हाली के हवाली में ज़रा तुम मजरूह

अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद न बनाना हर्गिज़।

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org