For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

पुस्तक: परिचय

منیر نیازی کا نام اردو ادب اور پنجابی ادب میں ایک منفرد مقام کا حامل ہے۔اردو شاعری کا یہ عہد منیر نیازی کا عہد ہے۔گزشتہ تین دہائیوں میں ان کی شاعری نے تین نسلوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ "پہلی بات ہی آخری تھی" منیر نیازی کا شعری مجموعہ ہے۔جو اس مجموعہ میں شامل ایک نظم کا عنوان بھی ہے۔منیر نیازی حقیقی رومانویت کے علمبردار ہیں۔وہ اپنے اسلوب طرز احساس اور زبان و بیان کے اعتبار سے نظم و غزل کے بے مثل شاعرہیں۔ان کا اظہار ،ان کا ڈکشن ،ان کی شاعری کا طرز ،ان کا خیال اور فضا ان کی اپنی ہے۔انھوں نے اردو شاعری کے کسی دبستاں کا اثر قبول نہیں کیا۔ان کے یہاں ابتدا ہی سے انسانی زندگی اور اس کائنات کی حقیقت کا فطری بیاں ہے۔ شاعری میں داخلی واردات کو یوں سموتے ہیں کہ وہ چلتی پھرتی تصویر بن جاتی ہے ،یہ تصویر پر اسراریت کی فضا میں لپٹی خوف کا منظر پیش کرتی ہے۔چاند ستارے ،سورج ،میدان اور خلا ایسے الفاظ ان کی شاعری کو نئی معنویت عطا کرنے کے ساتھ ان کی سوچ اور تفکر کی وسعت کے آئنیہ دار بھی ہیں ۔منیر نیازی کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت ان کی اختصار پسندی ہے۔

लेखक: परिचय

एहसास के मुनक़्क़श इज़हार का शायर

“मैं मुनीर नियाज़ी को सिर्फ एक बड़ा शायर तसव्वुर नहीं करती, वो पूरा “स्कूल आफ़ थॉट” है जहां हयूले, परछाईऐं, दीवारें, उनके सामने आते-जाते मौसम, और उनमें सरसराने वाली हवाएं, खुले दरीचे, बंद दरवाज़े, उदास गलियाँ, गलियों में मुंतज़िर निगाहें, इतना बहुत कुछ मुनीर नियाज़ी की शायरी में बोलता, गूँजता और चुप साध लेता है कि इंसान उनकी शायरी में गुम हो कर रह जाता है। मुनीर की शायरी हैरत की शायरी है, पढ़ने वाला ऊँघ ही नहीं सकता।”

( बानो क़ुदसिया)

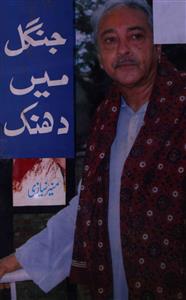

बीसवीं सदी की आख़िरी अर्ध दशक को मुनीर नियाज़ी का युग कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी उर्दू और पंजाबी की शायरी के द्वारा कम से कम तीन पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाला है और अपने वुजूद के ऐसे गहरे नक़्श बिठाए कि वो अपने दौर के लीजेंड बन गए और उनकी शायरी क्लासिक का दर्जा पा गई। उन्होंने उर्दू की क्लासिकी रिवायत या दबिस्ताँ का असर नहीं क़बूल किया बल्कि एक नए दबिस्ताँ की स्थापना की जिसका अनुकरण लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो एक तिलिस्माती जज़ीरा है जिसका नज़ारा बाहर से ही किया जा सकता है और अगर कोई अंदर गया तो उसमें गुम हो कर रह जाता है। उनकी शायरी एक तिलिस्म ख़ाना-ए-हैरत है। उनकी शायरी पूरे दौर के एहसास और रवैय्यों का इत्र है। वो अपने युग और उसके रवैय्यों की व्याख्या नहीं करते बल्कि कुछ पंक्तियों और कुछ शाब्दिक चित्रों में अपने दौर और उसमें जीने वाले इंसानों के एहसासात और रवैय्यों की असल बुनियाद की तरफ़ इशारा कर देते हैं फिर उनसे मायने की लम्बी दास्तानें स्वतः स्थापित होती चली जाती हैं। मायनी की इन ही संभावित सतहों की बदौलत मुनीर की शायरी सार्वभौमिक और सर्वव्यापी है और हर व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार दिशाएं तलाश कर सकता है। उनकी शायरी में इंसानी ज़िंदगी के जहन्नुम जैसा मैदान भी हैं और इंसान की खोई हुई जन्नत भी। मुनीर नियाज़ी की शायरी उन दोनों से मिलकर एक इकाई की सूरत इख़्तियार करती है।

मुनीर नियाज़ी की शायरी एक लंबे निर्वासन की पहली झलक देखने के समान है। इस शायरी में हैरान कर देने वाले, भूले हुए, गुमशुदा तजुरबों को ज़िंदा करने की ऐसी असाधारण योग्यता है जो दूसरे शायरों में नज़र नहीं आती। मुनीर की शायरी की सम्बद्धता विचारधारा या ज्ञान के साथ नहीं बल्कि शायरी की असल और उसके जौहर के साथ है। ख़ुद को बतौर शायर शनाख़्त करके अपने वुजूद का बतौर शायर अनुभूति और उस पर आस्था मुनीर नियाज़ी को अपने दौर के आधे शायरों में पूरे शायर का दर्जा देता है।

मुनीर नियाज़ी 19 अप्रैल 1928 को होशियारपुर के क़स्बा ख़ानपुर के एक पशतून घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मुहम्मद फ़तह ख़ान अनहार विभाग में मुलाज़िम थे लेकिन ख़ानदान के बाक़ी लोग फ़ौज या ट्रांसपोर्ट के विभाग से सम्बद्ध थे। मुनीर एक साल के थे जब उनके वालिद का देहांत हो गया। उनकी परवरिश माँ और चचाओं ने की। उनकी माँ को किताबें पढ़ने का शौक़ था और उन ही से साहित्यिक रूचि मुनीर नियाज़ी में स्थानान्तरित हुआ। लड़कपन से ही मुनीर को जब भी कोई चीज़ हैरान करती थी वो उसे शे’री वारदात में तबदील करने की कोशिश करते थे। शुरू में उन्होंने नज़्म और ग़ज़ल के अलावा कुछ अफ़साने भी लिखे थे जिनको बाद में उन्होंने रद्द कर दिया। मुनीर ने आरंभिक शिक्षा मिंटगुमरी(मौजूदा साहीवाल) में हासिल की और यहीं से मैट्रिक का इम्तहान पास कर के नेवी में बतौर सेलर मुलाज़िम हो गए। लेकिन यहां की डिसिप्लिन उनके मिज़ाज के ख़िलाफ़ थी। नौकरी के दिनों में बंबई के तटों पर अकेले बैठ कर “अदबी दुनिया” में प्रकाशित होने वाले सआदत हसन मंटो के अफ़साने और मीरा जी की नज़्में पढ़ते थे। उन ही दिनों में उनका अदबी शौक़ परवान चढ़ा और उन्होंने नेवी की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी शिक्षा पूरी की और साथ ही लिखने लिखाने का नियमित सिलसिला शुरू किया। उन्होंने लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज से बी.ए किया और उस ज़माने में कुछ अंग्रेज़ी नज़्में भी लिखीं। शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही देश का विभाजन हो गया और उनका सारा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया। यहां उन्होंने साहीवाल में एक प्रकाशन संस्था स्थापित किया जिसमें नुकसान हुआ। छोटे मोटे नाकाम कारोबार करने के बाद मुनीर नियाज़ी लाहौर चले गए। जहां मजीद अमजद के सहयोग से उन्होंने एक पत्रिका “सात रंग” जारी किया। उन्होंने विभिन्न अख़बारों और रेडियो के लिए भी काम किया। 1960 के दशक में उन्होंने फिल्मों के लिए गाने लिखे जो बहुत मशहूर हुए। उनमें 1962 की फ़िल्म “शहीद” के लिए नसीम बानो का गाया हुआ गाना “आस बेवफ़ा का शहर है और हम हैं दोस्तो”, और उसी साल फ़िल्म “ससुराल” के लिए मेहदी हसन की आवाज़ में “जिसने मरे दिल को दर्द दिया, उस शख़्स को मैंने भुलाया नहीं” और उसी फ़िल्म में नूरजहां की आवाज़ में “जा अपनी हसरतों पर आँसू बहा के सो जा” बहुत लोकप्रिय हुए। 1976 की फ़िल्म “ख़रीदार” के लिए नाहीद अख़्तर की आवाज़ में उनका गीत “ज़िंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या” भी बहुत मक़बूल हुआ, लेकिन बाद में वो पूरी तरह अपनी अदबी शायरी में डूब गए।

मुनीर अपनी आकर्षक शक्ल-ओ-सूरत के कारण महिलाओं में बहुत पसंद किए जाते थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनको कम-ओ-बेश चालीस बार इश्क़ का मरज़ हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, “ये लैला मजनूं का ज़माना तो है नहीं कि चिलमन की ओट से महबूब का रुख-ए-रौशन देखकर सारी उम्र गंवा दी जाये। अब तो क़दम क़दम पर हमारी हमदम-ओ-हमराज़ औरत है फिर भला एक के पल्लू से बंध कर किस तरह ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है।” बहरहाल 1958 में उन्होंने बेगम नाहीद से शादी कर ली थी। मुनीर नियाज़ी के यहां बेपनाह अनानीयत थी वो किसी शायर को ख़ातिर में नहीं लाते थे। पुराने शायरों में बस मीर, ग़ालिब और सिराज औरंगाबादी उनको पसंद थे। अपने दौर के शायरों को ज़्यादा से ज़्यादा वो ठीक ठाक या कुछ को अच्छा कह देते थे, बड़ा शायर उनकी नज़र में कोई नहीं था। किशवर नाहीद को वो अच्छी शायरा और परवीन शाकिर को दूसरे दर्जे की शायरा कहते थे।

मुनीर नियाज़ी उन शायरों में हैं जिन पर दो विभिन्न भाषाओँ, उर्दू और पंजाबी के अदब नवाज़ अपना बड़ा शायर होने का दावा करते हैं। इसी तरह मुनीर नियाज़ी ने शायरी की विधाओं, ग़ज़ल और नज़्म, में भी अपनी शायरी के स्तर को समान रूप से बुलंद रखा है। उन्होंने गीत और कुछ गद्य नज़्में भी लिखीं। मुनीर नियाज़ी अधिकता से शराब पीने के आदी थे और शराब को अपने सिवा सब के लिए बुरा कहते थे। आख़िरी उम्र में उनको सांस की बीमारी हो गई थी और इसी बीमारी में 26 दिसंबर 2006 को उनका देहांत हो गया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें पहले “सितार-ए-इमतियाज़” से और फिर “प्राइड आफ़ परफ़ार्मैंस” (कमाल-ए-फ़न) के तमगों से नवाज़ा।

मुनीर नियाज़ी ऐसे शायरों में से हैं जिन्होंने अपनी पहचान को उस फ़िज़ा से स्थिर किया जो उनकी शायरी से स्वतः संपादित होती चली गई। उस फ़िज़ा में रहस्य भी है और धुंधली रोशनी भी जो रहस्य को प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से खोलती है और एक अनोखी स्थिति पाठक को प्रदान कर देती है। उन्होंने सीधे, सच्चे जज़्बात, संवेदी अनुभव और अतीत के ख़ुशगवार सपनों और यादों की शायरी की है। उनमें कुछ भावनाएं और संवेदी अनुभव उर्दू शायरी को ख़ास मुनीर नियाज़ी की देन हैं।

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org