For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

पुस्तक: परिचय

رانی کیتکی کی کہانی خالص ہندوستانی یا ہندوی زبان کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں انشا اللہ خاں نے اس بات کا خاص طور پر التزام کیا ہے کہ اس کہانی کو ہندوی میں لکھیں اور دیگر زبان کے الفاظ سے اس کو دور رکھیں۔ عربی ، فارسی، انگریزی،ترکی یا کوئی اور زبان کا ایک بھی لفظ نہ استعمال کیا جائے۔ اسی لئے انہوں نے قصہ بھی خالص ہندوستانی لکھا ہے اور یہ ان کے خود کے ذہن کی اپج ہے۔ یہ اردو اور ہندی کی پہلی کہانی ہے۔ ہندی اور اردو زبان کے ناقدین میں اس بات کا اختلاف ہے کہ یہ کہانی ہندی زبان میں لکھی گئی یا اردو زبان میں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے امیر خسرو کو ہندی اور اردو داں دونو ہی اپنی زبان کا موجد مانتے ہیں۔ مگر دلائل کو دیکھتے ہوئے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی اصل اردو زبان ہے اور انشا اللہ خان اردو زبان کے شاعر و ادیب تھے ناکہ ہندی زبان کے۔ جس زمانے میں فورٹ ولیم کالج اردو قصہ گوئی کی ترویج و ترقی کے لئے کوشاں تھا اور لوگوں کو پیسے دیکر قصہ گوئی کرا رہا تھا انہی ایام میں انشا اللہ خاں انشا ہندوستانی قصہ گوئی کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ یہ صنفی اعتبار سے داستان کا درجہ رکھتی ہے مگر ضخامت کے اعتبار سے طویل افسانے یا ناولٹ سے زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس کہانی میں رانی کیتکی اور شاہزادہ اودھے بھان مرکزی کردار ہیں۔ دونوں کی محبت کو بطور خاص دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انشا اللہ خان انشا اپنی زبان و بیان اور بزلہ سنجی و حاضر جوابی کی وجہ سے نواب سعادت علی خان کے مقرب تھے۔ ان کی شاعری اور غزل میں بھی ان کو بڑا شاعر تصور کیا جاتا ہے اور ریختی گوئی ان کا خاص فن ہے۔ زیر نظر نسخہ کو پروفیسر صاحب علی نے مرتب کیا ہے۔

लेखक: परिचय

उर्दू की ख़ुद मुख़्तारी के अग्रदूत

“हर लफ़्ज़ जो उर्दू में मशहूर हो गया, अरबी हो या फ़ारसी, तुर्की हो या सुरयानी, पंजाबी हो या पूरबी असल के अनुसार ग़लत हो या सही वो लफ़्ज़ उर्दू का लफ़्ज़ है। अगर असल के अनुसार उपयोग किया गया है तो भी सही है और असल के विरुद्ध उपयोग किया गया है तो भी सही है, इसकी सेहत व ग़लती उर्दू के इस्तेमाल पर निर्भर है क्योंकि जो कुछ उर्दू के ख़िलाफ़ है ग़लत है चाहे असल में वो सही हो और जो कुछ मुवाफ़िक़ उर्दू है सही है चाहे असल में सेहत न रखता

हो।” इंशा अल्लाह ख़ां

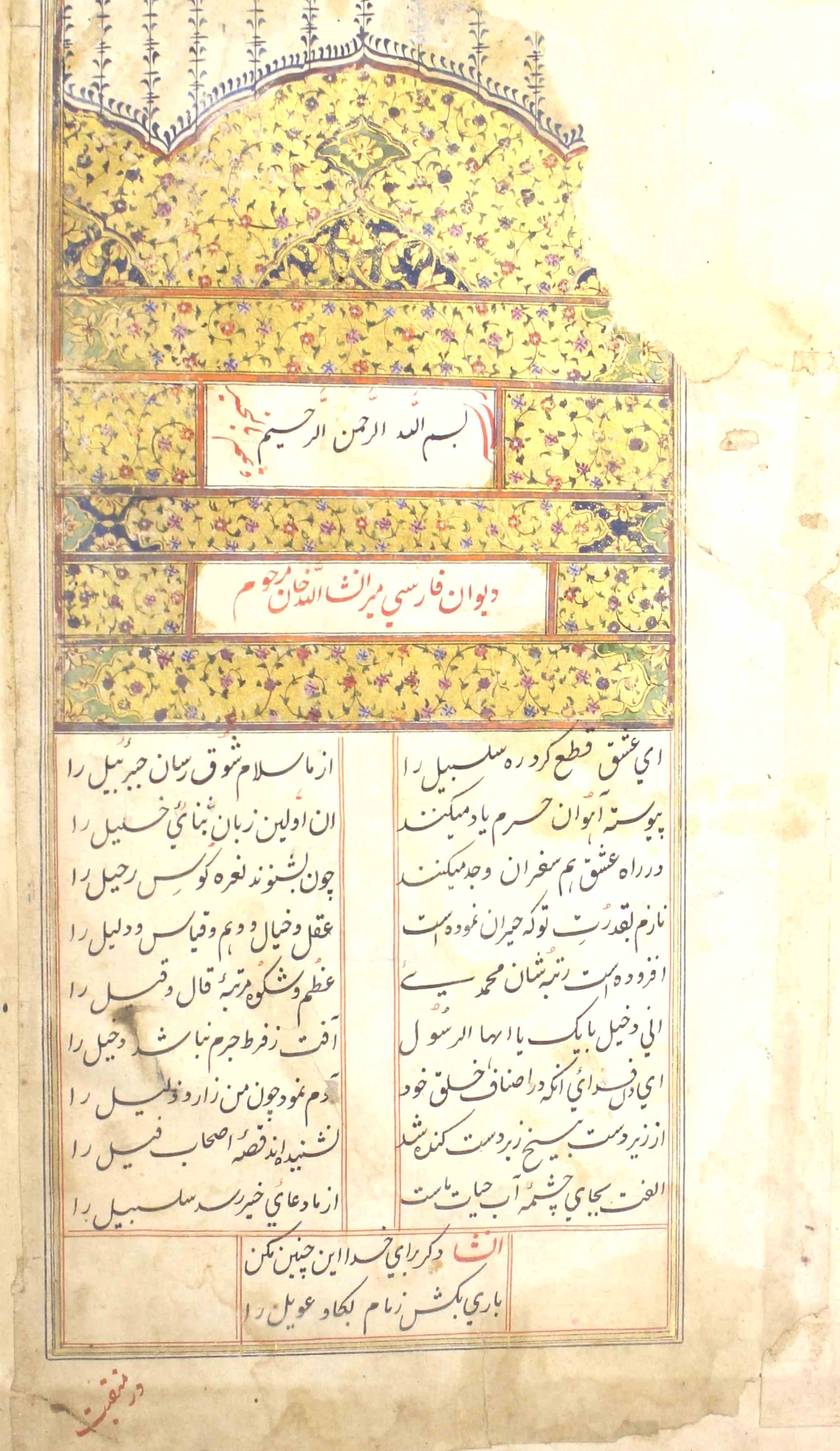

इंशा उर्दू के दूसरे शायरों की तरह महज़ एक शायर नहीं बल्कि उर्दू ज़बान के विकास के सफ़र में एक संग-ए-मील की हैसियत रखते हैं। उनको क़ुदरत ने ऐसी सलाहियतों से नवाज़ा था कि बदक़िस्मती से वो उनको सँभाल नहीं सके। मुहम्मद हुसैन आज़ाद ने उनको उर्दू का अमीर ख़ुसरो कहा जबकि उनके बारे में बेताब का ये क़ौल भी मशहूर है कि “इंशा के फ़ज़ल-ओ-कमाल को उनकी शायरी ने खोया और उनकी शायरी को सआदत अली ख़ां की मुसाहिबत ने डुबोया।” इसमें शक नहीं कि इंशा अपने मिज़ाज की सीमाबियत और ग़ैर संजीदगी की बिना पर अपनी सलाहियतों को पूरी तरह कम में नहीं ला सके, उसके बावजूद शायरी के हवाले से कम और ज़बान के हवाले से ज़्यादा, उन्होंने ज़बान-ओ-अदब की जो ख़िदमत अंजाम दी उसकी कोई मिसाल उर्दू में नहीं मिलती। शायरी में तरह तरह के भाषायी प्रयोग के साथ उनका सबसे बड़ा कारनामा किसी हिंदुस्तानी की लिखी हुई उर्दू ग्रामर की पहली किताब “दरियाए फ़साहत” है जो क़वाइद की आम किताबों की तरह ख़ुश्क और बेमज़ा न हो कर किसी नॉवेल की तरह पुरलुत्फ़ है जिसमें विभिन्न पात्र अपनी अपनी बोलियाँ बोलते सुनाई देते हैं। उनकी दूसरी अहम किताब “रानी केतकी की कहानी” है जिसमें अरबी फ़ारसी का एक भी लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर इंशा के अदबी रवय्ये को एक जुमले में बयान करना हो तो कहा जा सकता है कि इंशा किसी भी परंपरा या समकालिक तरीक़े का अनुकरण अपने लिए हराम समझते थे और हमेशा कुछ ऐसा करने की धुन में रहते थे जो पहले कभी किसी ने न किया हो। उन्होंने उर्दू में “सिलक गौहर” लिखी जिसमें एक भी नुक़्ता नहीं है। उन्होंने ऐसा क़सीदा लिखा जिसमें पूरे के पूरे मिसरे अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुश्तो, पंजाबी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, पूरबी और उस ज़माने की तमाम क़ाबिल-ए-ज़िक्र ज़बानों में हैं। ऐसी संगलाख़ ज़मीनों में ग़ज़लें लिखीं कि प्रतिद्वंद्वी मुँह छुपाते फिरे। ऐसे शे’र कहे जिनको मायनी के मतभेद के बिना, उर्दू के अलावा, महज़ नुक़्तों की तबदीली के बाद अरबी, फ़ारसी और हिन्दी में पढ़ा जा सकता है या ऐसे शे’र जिनका एक मिसरा बिना नुक्ते और दूसरे मिसरे के तमाम अलफ़ाज़ नुक्ते वाले हैं। अपने अशआर में सनअतों के अंबार लगा देना इंशा के बाएं हाथ का खेल था। अगर कोई इंशा से दिल में उतर जानेवाले शे’र सुनना चाहता है तो उसे जान लेना चाहिए कि ये दरबार मुख़्तलिफ़ है। यहां रेवड़ियों और मोतीचूर के लड्डूओं का नहीं तेज़ मिर्च वाली बारह मसाले की चाट का प्रसाद तक़सीम होता है लेकिन कभी कभी मुँह का मज़ा बदलने के लिए, “ना छेड़ ए निकहत बाद-ए-बहारी राह लग अपनी/ तुझे अठखेलियाँ सूझी हैं हम बेज़ार बैठे हैं” और “नज़ाकत उस गुल-ए-राना की क्या कहूं इंशा/ नसीम -ए-सुब्ह जो छू जाए रंग हो मेला” जैसे अशआर भी मिल जाते हैं।

इंशा 1752 ई. को मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। ये वो वक़्त था जब बहुत से शायरों की रूहें पतनशील सल्तनत दिल्ली से दुखी हो कर मुर्शिदाबाद या अज़ीमाबाद में पार्थिव शरीर इख़्तियार करती थीं। ये ख़ानदान नजफ़ अशरफ़ से और बा’ज़ दूसरी रवायात के मुताबिक़ समरक़ंद से प्रवास कर के दिल्ली में आबाद हुआ था और चिकित्साकर्म में अपनी असाधारण योग्यता के आधार पर दरबार-ए-शाही से संबद्ध था। इंशा के वालिद सय्यद माशा अल्लाह दिल्ली की दुर्दशा को देखते हुए मुर्शिदाबाद चले गए थे जहां उनका ख़ूब मान-सम्मान हुआ। लेकिन जब बंगाल के हालात भी ख़राब हुए तो शुजा उद्दौला के पास फ़ैज़ाबाद चले गए। इंशा अपने कम उम्री के बावजूद शुजा उद्दौला के मुसाहिबों में शामिल हो गए थे। शुजा उद्दौला की वफ़ात के बाद वो नजफ़ ख़ान के लश्कर में शामिल हो कर बुंदेलखंड में जाटों के ख़िलाफ़ मुहिम में शरीक रहे। इस मुहिम के समापन के बाद वो नजफ़ ख़ान के साथ दिल्ली आ गए। उजड़ी पजड़ी दिल्ली में शाह-आलम “अज़ दिल्ली ता पालम” की मुख़्तसर सी बिसात बिछाए बैठे थे। इंशा के वालिद ने बेटे की शिक्षा-दीक्षा पर ख़ूब तवज्जो दी थी और बेपनाह प्रतिभा और ज्ञान व विद्वता के हवाले से दिल्ली में इंशा का कोई मुक़ाबिल नहीं था वो हफ़्त ज़बान और विभिन्न ज्ञान और कलाओं से परिचित थे। क़िला से अपने ख़ानदान के पुराने सम्बंधों की बदौलत इंशा को दरबार तक रसाई मिली और वो अपनी तर्रारी और भाँड पन की हद तक पहुंची हुई मस्ख़रगी की बदौलत शाह-आलम की आँख का तारा बन गए कि उनके बग़ैर बादशाह को चैन नहीं आता था। इसे भाग्य की विडंबना ही कहेंगे कि इंशा जैसे ज़हीन और योग्य व्यक्ति को अपने ज्ञान और विद्वता का, अकबर जैसा क़द्रदान नहीं मिला जो अबुल फ़ज़ल और फ़ैज़ी की तरह उनकी असल सलाहियतों की क़दर करता। उनको अपने अस्तित्व के लिए एक मसखरे मुसाहिब का किरदार अदा करना पड़ा जिसने बाद में,ज़रूरत की जगह, आदत की शक्ल इख़्तियार करली। जब इंशा दिल्ली पहुंचे, बड़े बड़े शायर,सौदा, मीर, जुरअत, सोज़ वग़ैरा दिल्ली को छोड़कर ऐश-ओ-निशात के नौ दरयाफ़्त जज़ीरे लखनऊ का रख कर चुके थे और छुट भय्ये अपने अभिमान में ख़ातिम-उल-शोअरा बने हुए थे। ये लोग इंशा को नया आया हुआ लौंडा समझते थे और उन्हें ख़ातिर में नहीं लाते थे। ऐसे में लाज़िम था कि इंशा उनको उनकी औक़ात बताएं और यहीं से इंशा की अदबी विवादों का वो सिलसिला शुरू हुआ कि इंशा को अपने सामने सर उठाने वाले किसी भी शख़्स को दो-चार ज़ोरदार पटख़नियां दिए बग़ैर चैन नहीं आया।

दिल्ली में इंशा का पहला विवाद मिर्ज़ा अज़ीम बेग से हुआ। उनकी शैक्षिक योग्यता बहुत मामूली थी। सौदा के शागिर्द होने के मुद्दई और ख़ुद को साइब का हम मर्तबा समझते थे। इंशा की आम चलन से हटी हुई शायरी के नुक्ताचीनों में ये पेश पेश थे और अपने मक़ताओं में सौदा पर चोटें करते थे। एक दिन वो सय्यद इंशा से मिलने आए और अपनी एक ग़ज़ल सुनाई जो बह्र-ए-रजज़ में थी लेकिन अज्ञानता के सबब उसके कुछ शे’र बह्र-ए-रमल में चले गए थे। इंशा भी मौजूद थे। उन्होंने तै किया की हज़रत को मज़ा चखाना चाहिए। ग़ज़ल की बहुत तारीफ़ की मुकर्रर पढ़वाया और आग्रह किया कि इस ग़ज़ल को वो मुशायरे में ज़रूर पढ़ें। अज़ीम बेग उनके फंदे में आ गए और जब उन्होंने मुशायरे में ग़ज़ल पढ़ी तो इंशा ने भरे मुशायरे मैं उनसे ग़ज़ल की तक़ती की फ़र्माइश कर दी। मुशायरे में सबको साँप सूंघ गया। इंशा यहीं नहीं रुके बल्कि दूसरों की नसीहत के लिए एक मुख़म्मस(पांच पांच चरणों की एक प्रकार की कविता) भी सुना दिया। “गर तू मुशायरे में सबा आजकल चले/ कहियो अज़ीम से कि ज़रा वो सँभल चले/ इतना भी अपनी हद से न बाहर निकल चले/ पढ़ने को शब जो यार ग़ज़ल दर ग़ज़ल चले/ बह्र-ए-रजज़ में डाल के बह्र-ए-रमल चले।” अज़ीम बेग अपने ज़ख़्म चाटते हुए मुशायरे से रुख़्सत हुए और अपनी झेंप मिटाने के लिए जवाबी मुख़म्मस लिखा जिसमें इंशा को जी भर के बुरा-भला कहा और दावा किया कि बहर की तबदीली अनजाने में नहीं थी बल्कि शऊरी थी जिसका संकेत उनके अनुसार कल के छोकरे नहीं समझ सकते। “मौज़ूनी-ओ-मआनी में पाया न तुमने फ़र्क़/ तबदील बहर से हुए बह्र-ए-ख़ुशी में ग़र्क़/ रोशन है मिस्ल-ए-मेहर ये अज़ ग़र्ब ता ब शर्क़/ शहज़ोर अपने ज़ोर में गिरता है मिस्ल-ए-बर्क़/ वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले (आख़िरी मिसरा माक़ब्ल के मिसरे में शब्द परिवर्तन के साथ शे’र “गिरते हैं शह सवार ही मैदान-ए-जंग में/ वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले” की शक्ल में मशहूर होगया)। उसके बाद जंग की पंक्तियां सज गईँ। इंशा के कहने पर बादशाह ने मुशायरे में अपनी ग़ज़ल भेजना बंद कर दी। अगली बार जो मुशायरा हुआ वो एक ख़तरनाक संग्राम था। आज़ाद के बक़ौल प्रतिद्वंदीयों ने तलवार और बंदूक और जंग के हथियार सँभाले थे, भाई बंद और दोस्तों को साथ लिया था और दीन के बुज़ुर्गों की नियाज़ें मांग मांग कर मुशायरे में गए थे। इंशा विरोधियों को भड़काने के लिए अक्सर फ़ख़्रिया अशआर कहते। विरोधियों के कलाम को अपने कलाम के सामने ऐसा गरदानते जैसे कलाम-ए-इलाही के सामने मुसलिमा कज़्ज़ाब की “अलफ़ील मालफ़ील।” अगले मुशायरे में भी वो अपनी फ़ख़्रिया ग़ज़ल “एक तिफ़्ल-ए-दबिस्ताँ है फ़लातूँ मिरे आगे/ क्या मुँह है अरस्तू जो करे चूँ मिरे आगे” लेकर गए। इस संग्राम में जीत इंशा की ज़रूर हुई लेकिन उनका विरोध बहुत बढ़ गया। उस ज़माने में उनके क़रीबी दोस्तों में सआदत यार ख़ान रंगीन शामिल थे जिन्होंने आख़िरी वक़्त तक दोस्ती निभाई। दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, शहर में लूट मार का दौर दौरा था। दरबार से भी उनका दिल उचाट हो गया। लखनऊ में हातिम सानी आसिफ़ उद्दौला के दानशीलता की धूम थी। क़िस्मत आज़माने के लिए लखनऊ की राह ली। आते ही वहां के मुशायरों में धूम मचाई। कुछ दिन फ़ैज़ाबाद के अपने करम फ़र्मा अल्मास ख़ान के पास रहे फिर शाह आलम के बेटे सुलेमान शिकोह के मुलाज़िम हो गए।। सुलेमान शिकोह, इंशा से इस्लाह लेने लगे। मुसहफ़ी पहले से लखनऊ में मौजूद थे लेकिन अमीरों तक उनकी रसाई नहीं थी। इंशा ने सिफ़ारिश कर के उनको सुलेमान शिकोह के मुसाहिबों में शामिल करा दिया। उन दिनों लखनऊ में शायरी की एक नई बिसात बिछ रही थी जिसे बाद में दबिस्तान-ए-लखनऊ का नाम दिया गया। इंशा के अलावा जुरअत, रंगीन, राग़िब वग़ैरा एक से बढ़ कर एक तमाशे दिखा रहे थे। संगलाख़ ज़मीनों में उस्तादी दिखाने और चूमा-चाटी के विषयों को अश्लीलता की सीमा तक ले जाने की एक होड़ लगी थी।

आसिफ़ उद्दौला के बाद जब सआदत अली ख़ान ने हुकूमत संभाली तो आसिफ़ उद्दौला जैसी उदारता ख़त्म हो गई थी वो कंजूस मशहूर थे और स्वभावतः गंभीर थे। सआदत अली ख़ान के दरबार में इंशा अल्लाह बहुत दिनों बाद किसी तरह पहुंच तो गए लेकिन उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी। उनकी भूमिका बस दिल बहलाने वाले एक मसखरे जैसी थी। नवाब रात के वक़्त सुरूर के आलम में दरिया की सैर कर रहे हैं। अचानक दरिया के किनारे एक इमारत नज़र आती है जिसका तारीख़ी नाम “हवेली अली नक़ी ख़ां बहादुर की” है। इंशा से फ़र्माइश होती है इस इतिहास सामग्री को नज़्म के रूप में छंदोबद्ध करें और इंशा तामील करते हैं। “न अरबी न फ़ारसी न तुर्की/ न सम की न ताल की न सुर की/ ये तारीख़ कही है किसी लुर की/ हवेली अली नक़ी ख़ान बहादुर की।” नवाब को जब किसी की पगड़ी उछालनी होती इंशा को उसके पीछे लगा देते। आज़ाद ने इंशा की ज़बानी एक वाक़िया बयान किया है, “क्या कहूं, लोग जानते हैं कि मैं शायरी कर के नौकरी बजा लाता हूँ मगर ख़ुद नहीं जानता कि क्या कर रहा हूँ। देखो सुबह का गया शाम को आया था कमर खोल रहा था कि चोबदार आया कि जनाब आली फिर याद फ़रमाते हैं गया तो देखा कि कोठे पर फ़र्श है, चाँदनी-रात है, पाएदार छप़्पर कट में आप बैठे हैं, फूलों का गहना सामने धरा है, एक गजरा हाथ में है उसे उछालते हैं और पाँव के इशारे से छप्पर खट आगे बढ़ता जाता है। मैंने सलाम किया, हुक्म हुआ इंशा कोई शे’र तो पढ़ो। अब फ़रमाइए ऐसी हालत में कि अपना ही क़ाफ़िया तंग हो, शे’र क्या ख़ाक याद आए। ख़ैर उस वक़्त यही समझ में आया, वहीं कह कर पढ़ दिया, लगा छप्पर खट में चार पहिए, उछाला तू ने जो ले के गजरा/ तो मौज दरयाए चांदनी में वो ऐसा चलता था जैसे बजरा। यही मतला सुनकर ख़ुश हुए। बतलाइए शायरी इसे कहते हैं?”

इन बातों के बावजूद इंशा के अहम अदबी कारनामे उसी ज़माने में वजूद में आए जब वो सआदत अली ख़ान की सरकार से सम्बद्ध थे। “दरयाए लताफ़त” का प्रस्ताव नवाब ने ही पेश किया था। इंशा की आख़िरी उम्र बड़ी बेबसी में गुज़री। हंसी हंसी में कही गई इंशा की कुछ बातों से नवाब के दिल में गिरह पड़ गई और वो कोपपात्र हो गए और ज़िंदगी के बाक़ी दिन मुफ़लिसी और बेचारगी में गुज़ारे।

इंशा की शायरी निरंतर अनुभवों के बारे में है, इसलिए इसमें कोई विशेष रंग उभर कर सामने नहीं आता। उनकी तमाम शायरी में जो सिफ़त मुश्तर्क है वो ये कि उनका कलाम आकर्षित और आनंदित करता है। उनकी शायरी की अहमियत ऐतिहासिक और भाषाई है। अरबी, फ़ारसी का एक भी लफ़्ज़ इस्तेल किए बिना एक दास्तान लिख कर उन्होंने इस दावे की व्यवहारिक रूप से रद्द कर दिया कि उर्दू खड़ी बोली में अरबी, फ़ारसी के शब्दों के मिश्रण से पैदा होने वली ज़बान है। दूसरे शब्दों में वो उर्दू के पहले अदीब हैं जिसने उर्दू की ख़ुद मुख़्तारी का ऐलान किया।

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org

For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org