غالب: انداز بیاں

نہیں گر سروبرگ ادراک معنی

تماشائے نیرنگ صورت سلامت

اب سے تیس پینتیس سال پہلے کی بات ہے کہ فن کاری (ART) کے لئے اردومیں ایک دوسرا مترادف لفظ استعمال ہوتا تھا یعنی ’’حسن کاری‘‘ آج اس لفظ کولوگ بھول چکے ہیں لیکن آج بھی اس کی روح فنکاری یاآرٹ کی ہرنئی تعریف میں کہیں محسوس کہیں غیرمحسوس طورپر کام کررہی ہے۔ چنانچہ تاحال فن کاری کے نظریاتی علم کو ’’جمالیات‘‘ ہی کہاجاتاہے۔ فن دراصل حسن آفرینی کانام ہے اورحسن اظہارکا نام ہے۔ کروچے اظہار تام ہی کا دوسرا نام حسن بتاتاہے اور اس کا خیال ہے کہ قبیح میں تودرجات ہوتے ہیں لیکن حسن میں درجات کا تصورنہیں کیاجاسکتا۔ مکمل اظہار ممکن ہے یانہیں اور حسن میں درجات ہوتے ہیں یا نہیں یہ خود اپنی جگہ ایک جداموضوع ہے جو مفصل بحث چاہتا ہے۔ یہاں یہ بحث بے محل ہوگی لیکن اس سے انکارنہیں کہ حسن اظہار ہی میں ہوتاہے۔ یہی نہیں بلکہ سارا وجود ہی اظہار ہے۔ جومعرض اظہار میں نہ آسکے یا نہ آچکا ہو وہ لاموجود ہے یا بہ قول غالب۔

تمثال نازجلوہ نیرنگ اعتبار

ہستی عدم ہے آئینہ گررو برو نہ ہو

اس کے یہ معنی ہوئے کہ حسن اعیان میں نہیں ہوتابلکہ ان مظاہر میں ہوتا ہے جن کے ذریعہ اعیان اپنے کو ظاہر کرکے اپنا وجودثابت کرتے ہیں۔ اگر کسی عین الاعیان یا حسن مطلق کے تصور کوتسلیم کرلیاجائے تو یہ حسن مطلق یا معشوق حقیقی اپنی مطلقیت میں خود کوتنہا محسوس کرتا ہے اورہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس احسا س تنہائی سے گھبراتاہے اور اپنی تنہائی کو دور کرنے اور خود کو دیکھنے اور دکھانے کے لئے لاتعداد صورتوں میں اپنا عیاروجود آشکارا کرتارہتا ہے۔ نہ جانے کتنے عالم پیداکرچکا ہے۔ پھربھی اس کا ذوق خودنمائی اورجذبہ تخلیق آسودہ نہیں ہوپارہاہے اور وہ کائنات پرکائنات پیدا کرتا جارہاہے اوریہ سلسلہ تاابدجاری رہے گا۔

غرض کہ حسن عالم صفات یا عالم مظاہرمیں ہے یعنی حسن کا تعلق اجسام وصورسے ہے۔ یہ اوربات ہے، حسن روزاول سے کثافت سے لطافت کی طرف مائل ہے اور امتدادزمانہ کے ساتھ لطیف تر ہوتاجارہاہے اورظاہر سے باطن اورسادہ سے پیچیدہ ترکی سمت حسن کا جھکاؤفطری اور لامتناہی ہے۔

اب اگروجود اور حسن مترادف ہیں اور حسن اظہار میں ہے تواظہار میں قرینہ ہنجاریا اسلوب یاڈھنگ کا ہونالازمی ہے۔ اسلوب یا قرینہ کے بغیر اظہار محالات سے ہے اور قرینہ یا اسلوب کا تعلق بہت بڑی حد تک اس ذات یا فرد سے ہوتاہے جواظہار کررہا ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اسلوب اظہار موضوع یا موادسے بے واسطہ ہوتاہے۔ ہم اکثرکہتے ہیں کہ بات کہنے کاایک ڈھنگ ہوتاہے۔ یہ اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ موضوع چاہے وہ ذہنی امور سے متعلق ہوچاہے خارجی حادثات سے اپنے اظہار کااسلوب خودمتعین کرتاہے لیکن یہ اسلوب خلا میں متعین نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کے ذہن میں متعین ہوتاہے جوکسی موضوع کومنتخب کرکے اس پراپنے تاثرات یاخیالات کااظہار کرناچاہتاہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موضوع کے تصور کے ساتھ ہی اس کے اظہار کا اسلوب بھی مفکر یافن کار کے ذہن میں شکل پذیر ہوجاتاہے۔ ہرشخص کا اسلوب الگ ہوتاہے۔ اس لئے کہا گیاہے (STYLE IS THE MAN) یعنی اسلوب ہی شخص ہوتاہے۔ ہر شخص کی شخصیت اس کے اسلوب سے پہنچانی جاسکتی ہے۔ یہ قول دنیاکے تمام اکابر فکر وفن پرصادق آتاہے۔

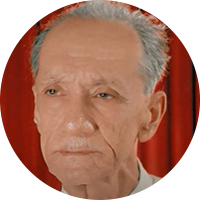

غالب بھی انہیں اکابر میں سے ہیں اور وہ فکری کائنات اور فن کے اندرونی ترکیبی عناصر سے قطع نظر صرف اپنے عنوان اظہار سے پہچانے جاسکتے ہیں۔ ان کی نکتہ سرائی ہمیشہ ایک ’’ادائے خاص‘‘ کی حامل ہوتی ہے جو ان کی پوری شخصیت کی آئینہ دارہوتی ہے اورجو کسی دوسرے سے منسوب نہیں کی جاسکتی۔ فکروبصیرت میں تو غالب ایک مجتہد کا درجہ رکھتے ہی ہیں لیکن ان کا ’’اندازبیاں‘‘ بھی کچھ اورہی ہوتاہے اورزبان اوراسلوب اظہار میں بھی ان کے اختراعات پران کی اپنی مہر ہوتی ہے۔

حسن کی تعریف میں جو کچھ ابھی کہا جاچکاہے اگراس کوصحیح مان لیا جائے تو یہ بھی تسلیم کرناپڑے گا کہ غالب سے بڑھ کریا ان کے برابر زیباشناس اورجمال پرست گنتی ہی کے چندفنکار نکلیں گے۔ غالب حسن کے آفریدگاربھی تھے اور حسن کے پرستاربھی اورسچ تویہ ہے کہ جو حسن کا تخیل اورتصورمیں پرستارہوگا وہی حسن کا آفریدگار ہوسکتا ہے اورجیسا کہ پہلے کہا جاچکا ہے کہ حسن معنی کوایک خاص قرینہ کے ساتھ صورت یامواد کو ایک مناسب ہنجار کے ساتھ ہیئت عطا کرنے میں ناکام ہے۔ دوسرے الفاظ میں حسن صور ت گری یاپیکر سازی ہے۔

’’موسیقی‘‘ پہلا فن ہے جس نے آواز کو اپنا ذریعہ اظہاربنایا۔ خاص موسیقی میں یہ آواز سروں کی شکل میں ہوتی ہے یعنی وہ ایسے الفاظ پرمشتمل ہوتی ہے جن کے ربط سے کوئی خاص معنی پیدانہیں ہوتے مگرجوں جوں ایسے الفاظ استعمال ہونے لگتے ہیں جن کے ربط سے کوئی مخصوص مفہوم پیدا ہوتوں توں خالص موسیقی شاعری میں منتقل ہونے لگتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں تک عظیم شاعری (نظم) اوراس کی مزید ارتقائی صورت نثر، جمیل وجلیل نثر کا تعلق ہے دونوں کے حسن کا بنیادی عنصروہ صوتی آہنگ ہے جومعنی دارالفاظ کی ایقاعی ترتیب سے پیدا ہوتاہے میں نے نثر کا بھی نام لے دیناضروری سمجھا اس لئے کہ اچھی نثر میں ان تمام لطافتوں اورنزاکتوں کاہونا ضروری ہے جوشاعری یعنی نظم کی سیکڑوں برس کی کمائی ہے۔ اس موضوع پر میں ایک مبسوط مقالہ لکھ چکاہوں۔ یہاں اشارے کے طورپر شاید اتناکہہ دیناکافی ہے کہ نثرمیں شاعری کی خصوصیات خودشعریت کے مفہوم کی بلاغت کو بڑھادیتی ہے لیکن اگرشاعری میں نثر داخل ہوجائے تو شاعری ادنی نثر سے بھی زیادہ پست ہوجاتی ہے۔

غالب شاعری کے اس زمرے سے آگاہ تھے۔ اگربنظر غائرغالب کے کلام کا مطالعہ کیاجائے تویہ محسوس کرنے میں دیرنہ لگے گی کہ شاعر اس حسن کے اسرار کا عارف ہے جوپیکر یاصورت میں ہوتاہے۔ اور جس کے بغیرحسن حقیقت یا حسن معنی تک رسائی محال ہے اوراس پیکری حسن کا پہلا سرصوتی آہنگ ہے۔ غالب اس راز سے آشناتھے، اسی لئے وہ ’’نیرنگ صورت‘‘ کے قائل تھے اور دوسروں میں اس کا ادراک پیدا کرناچاہتے تھے۔

غالب افکاراورالفاظ کے درمیان مکمل آہنگ کے قائل تھے۔ ان کے اسلوب میں بہ یک وقت منطقی ترتیب اور جمالیاتی تہذیب کا احساس ہوتاہے۔ الفاظ ہوں یا تشبیہات واستعارات یا دوسری صنعتیں وہ ان کوبڑی حکیمانہ فرزانگی اورحسن کارانہ شعور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ غالب کا فارسی کلام توان کے تمام فکری اجتہاد و اختراع کے باوجود زبان واسلوب کی ناہمواریوں سے یکسر پاک ہے اوراس میں کہیں کوئی لفظ ایسا نہیں ملے گا جوثقیل یابھونڈا ہواور کانوں کو گراں گزرے لیکن اردودیوان غالب میں گنتی کے چنداشعار ضرورنکل آئیں گے جن میں یا تو ایسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جوکریہہ الصوت ہیں اور مصرعوں کوبدآٓہنگ بنادیتے ہیں یا پورا شعر ایسے الفاظ سے مرکب ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے شعر حسن اسلوب سے عاری ہوکررہ گیاہے۔ موخرالذکر کوایک مثال سے سمجھئے۔ فارسی میں غالب کے کئی قصیدے ایسے ہیں جوفکر وفن کی دنیا میں معجزات کا حکم رکھتے ہیں اورجن میں شروع سے آخر تک شعرا کی اصلی روح یعنی تغزل کی دھن جاری و ساری ہے۔ یہ قصیدے اگرچہ فارسی کے مشہوراساتذہ کے قصیدوں کی زمین میں لکھے گئے ہیں لیکن ان میں غالب نے اپنا اجتہاد ی انداز اوراپنی انفرادی شان کوبے ساختگی کے ساتھ قائم رکھاہے۔ ان کے انہیں فارسی قصائد میں ایک قصیدہ نواب نصیرالدین حیدروالی اودھ کی شان میں ہے جوعرفی کے اس قصیدہ پرکہا گیاہے جس کا یہ مطلع اہل ذوق کی زبان پر ہے۔

از دردوست چہ گویم بہ چہ عنواں رفتم

ہمہ شوق آمدہ بودم ہمہ حرماں رفتم

غالب کے فارسی قصائد میں سے اگرصرف چاربہترین قصائد کا انتخاب کیا جائے توان میں بھی ان کا یہ قصیدہ سرفہرست ہوگا۔ یہ سب سے زیادہ طویل قصیدہ ہوتے ہوئے نہ صرف قصیدہ کے اعتبار سے شاہکار ہے بلکہ شاعری کی وہ تمام خوبیاں اس میں سمٹ آئی ہیں جوشعر کے اصلی اورفطری مزاج میں داخل ہیں۔ مطلع سے لے کرآخری شعرتک غزل کی نزاکت اور قصیدہ کی شوکت کاایک خوشگوارامتزاج ہے جوہمواری کے ساتھ قائم ہے۔ یہ قصیدہ نہ صرف فکری بلاغت کے لحاظ سے ممتازمقام رکھتاہے بلکہ اس کاایک ایک شعر اس صوتی حسن کاکامیاب ترین نمونہ ہے جس کے بغیرشعر شعرنہیں ہوسکتا۔

ہاں تواسی قصیدہ کی تشبیب میں ایک شعر ہے،

نگہم نقب بہ گنجینہ دلہامی زد

مژدہ باد اہل ریارا کہ زمیداں رفتم

بالکل یہی مفہوم ایک اردوشعر میں اداکرنے کی کوشش کی گئ ہے۔

تھی نگہ میری نہاں خانہ دل ک نقاب

بے خطر جیتے ہیں ارباب ریا میرے بعد

اس شعر ’’نقاب‘‘ کے سواکوئی لفظ ایسا نہیں جوغیرمانوس ہولیکن الفاظ کی بے قرینہ ترتیب نے پور شعرکا ہنجار بگاڑدیاہے۔ صوتی حسن کا ذوق رکھنے والے یہ محسوس کئے ہوئے بغیرنہ رہ سکتے کہ شعر میں حرکت کے بجائے جمود پیدا ہوگیاہے اوروہ معنی دارہوتے ہوئے بے جان ہے۔

ایسے اشعار غالب کے ارددیوان میں دوچارہی نکلیں گے ورنہ ان کا اردوکلام بھی کیا غزل کیاقصیدہ اپنی تہہ درتہہ معنویت کے ساتھ ساتھ سرتاسر موسیقی ہوتاہے۔ وہ جس وقت غیرمانوس سے غیرمانوس الفاظ یا ترکیبوں یا اجنبی سے اجنبی تشبیہوں اور استعاروں اورتلمیحوں سے کام لیتے ہیں اس وقت بھی ان کا کوئی شعرترنم سے خالی نہیں ہوتا۔ ان کے اشعار چھوٹی بحروں میں ہوں یا بڑی بحروں میں آسان ہوں یا مشکل یا ہمارے خیال میں بالکل معمولی ہوں وہ کم سے کم ایسے تو ہوتے ہیں کہ نازک سے نازک سازپرگائے جاسکیں۔ ڈاکٹرعبدالرحمن بجنوری کی رائے بہت صائب ہے کہ غالب کا ہرمصرعہ تاررباب ہوتا ہے اوران کا یہ قول مبالغہ نہیں ہے کہ مرزاغالب کے لئے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعر ی ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ ہربڑے شاعر کے اچھے اشعاروہی ہوتے ہیں جن میں ترنم یا نغمگی ہواورجو سازپریابغیرساز کے گائے جاسکیں۔ بات غلط نہ ہوگی۔ امیر مینائی اور داغ اوران کے بعض تلامذہ کی غزلیں جتنی گائی گئی ہیں اتنی غالب اور میر کی غزلیں نہیں گائی گئی ہیں مگرپھرآج کل فلمی گانے جس طرح مقبول ہورہے ہیں۔ میر اور داغ کی عزلیں بھی اتنی مقبول نہیں حالانکہ فلم گانے خالص موسیقی کی میزبان پرجس قدر بھی پورے اترتے ہوں وہ اکثر ناموزوں ہوتے ہیں اور کسی بحر یاچھند میں نہیں آتے۔

غالب کے کلام میں جوآہنگ یا ترنم ہوتاہے وہ محض لفظی یاسطحی نہیں بلکہ بڑا تہہ دار اورگمبھیرہوتاہے۔ ہم کوایسامحسوس ہوتاہے کہ فکر واحساس کے ارتعاشات الفاظ کے صوتی ارتعاشات میں سماکرایک راگ پیدا کررہے ہیں جوبلیغ بھی ہے اور طربناک بھی اورجوہمارے دل اوردماغ دونو ں کے لئے راحت آفریں ہے۔ ایسی موسیقی غالب کے بعداگرکسی کی شاعری میں ملتی ہے تو وہ اقبال ہیں۔ یوں تو معدودے چند اشعار اوردوچار غزلوں کے سواغالب کا سارا اردودیوان آہنگ و ترنم کی اس کسوٹی پر پورا اترتاہے اور اس اعتبار سے ان کے اشعار کا انتخاب کرنامشکل ہوگا۔ نظم فارسی میں توخیر انتخاب کا سوال ہی شاید درمیا ن میں نہ لایاجائے لیکن اردو میں بھی اشعار کا زیادہ حصہ ایسا ہے کہ ان کوانتخاب کرتے وقت چھوڑا نہیں جاسکتا۔ پھربھی مثال کے لئے توکچھ نمونے منتخب کرناہی ہیں۔ پہلے کچھ فارسی اشعار سنئے۔ کچھ غزلیں توایسی ملیں گی جوپوری کی پوری بربطی یاربابی ہیں۔ ان میں ایسی رچی اورگھلی ہوئی نغمگی ہے کہ وہ سادہ سے سادہ اورپیچیدہ سے پیچیدہ تاروں کے سازپرگائی جاسکتی ہیں مثلا وہ غزل جس کا مطلع یہ ہے،

بیاکہ قاعدہ آسماں بگردانیم

قضا بہ گردش رطل گراں بگردانیم

دوشعر اورسن لیجئے،

اگر زشحنہ شود دار وگیرنندیشیم

وگزر شاہ رسدارمغاں بگردانیم

نہیم شرم بہ یک سو وباہم آویزیم

بہ شوخیئے کہ رخ احتراں بگردانیم

اسی طرح وہ پوری غزل جس کا مطلع اور دوشعریہ ہیں،

زہے باغ وبہار جاں فشاناں

غمت چشم وچراغ راز داناں

بہ صورت اوستاد دلفریباں

بہ معنی قبلہ نامہرباناں

وصالت جاں توانا سازپیراں

خیالت خاطر آشوب جواناں

چھوٹی بحروں میں یہ غزل بھی بڑی مترنم ہے۔

تابم زدل بردکافرادائے

بالا بلندے کوتہ قبائے

زرتشت کیشے آتش پرستے

برسم گذارے زمز سرائے

چوں مرگ ناگہ بسیارتلخے

چوں جان شیریں اندک وفائے

اسی عنوان کے تحت چندمتفرق اشعار کا انتخاب دیاجاتاہے لیکن جن غزلوں سے یہ اشعار لئے گئے ہیں وہ پوری غزلیں موسیقی کے فن کی بھی مکمل نمائندگی کرتی ہیں۔

ہزارخستہ ورنجور در جہاں داری

یکے زغالب رنجور وخستہ تن یاد آر

زمن بہ جرم تپیدن کنارہ می کردی

بیا بہ خاک من و آرمیدنم بنگر

برقے کہ جانہا سوختے دل از جفا سروش بہ بیں

شوخے کہ خونہا ریختے دست از حناپاکش نگر

غربتم ناسازگار آمدوطن فہمیدمش

کرد تنگی حلقہ دام آشیاں نامیدمش

مگرانتخاب کی کوشش عبث ہے۔ غالب کا قریب قریب سارا کلام بالخصوص ان کا پورا فارسی کلام مع مثنویات وقصائد میں آجائے گا۔ اس لئے مزید مثالوں سے اجتناب کیاجاتاہے۔ پھربھی ان کے اردودیوان سے بھی کچھ نمونے پیش کردینا ضروری معلوم ہوتاہے۔ یہاں بھی اکثر پوری غزلیں مطلع سے مقطع تک یکساں ہمارے دعوے کی تائید کرتی ہیں اور جوغزلیں موسیقی کی میزان پرمن حیث الکل پوری نہیں اترتیں ان کے بھی بیشتر اشعار سازوآواز کے کاملین کو نئی دعوت طرب دیتے ہیں۔ اس موقع پر ایک ایک دودوشعر ہی پرہم اکتفا کرتے ہیں۔

دریوزہ سامانہا اے بے سروسامانی

ایجاد گریباں ہا درپردہ عریانی

ہجوم نالہ حیرت عاجز عرض یک افغاں ہے

خموشی ریشہ صدنیستاں سے خس بدنداں ہے

مری ہستی فضائے حیرت آباد تمنا ہے

جس کہتے ہیں نالہ وہ اسی عالم کا عنقا ہے

شوق ہے ساماں طراز نازش ارباب عجز

ذرہ صحرا دست گاہ وقطرہ دریا آشنا

کسی کودے کے دل کوئی نواسنج فغاں کیوں ہو

نہ ہوجب دل ہی سینے میں توپھر منہ میں زباں کیوں ہو

شبنم بہ گل لالہ نہ خالی زاداہے

داغ دل بیدرد گذرگاہ حیاہے

عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا

جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا

دل ہی تو ہے نہ سنگ وخشت درد سے بھرنہ آئے کیوں

روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں

وہ فراق اور وہ وصال کہاں

وہ شب و روز و ماہ وسال کہاں

درد منت کش دوا نہ ہوا

میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا

ان اشعار پر غائراورتہہ گیرنظر ڈالئے۔ کیا یہ احساس نہیں ہوتا کہ غالب کا اصلی اکتساب نہ صرف فکری اجتہاد ہے اورنہ محض صوتی ترنم بلکہ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ دونوں کوایسا مزاج بنادیتے ہیں کہ اس کی تحلیل ناممکن ہے۔ اصوات واحساسات الفظ ومفاہیم بااہم مل کرایسا پیکر بن جاتے ہیں کہ اس کا تجزیہ کرنا اس کوتوڑپھوڑ کررکھ دیناہوگا۔ پھرنہ افکار کی قدرباقی رہے گی نہ صوتی حسن ہی برقرار رہے گا۔

ایقاع یاتال سم یا وہ صوتی تناسب جس کوعام زبان میں موسیقی کہتے ہیں شعر کا اساسی جزو ہے جس کے بغیر شعرشعر نہیں ہوتا۔ غالب کا قریب قریب سارا اردو اور فارسی کلام اس کا شاہدہے۔

شعر میں اور بہت سے ’’نکات دلبری‘‘ ہوتے ہیں جومعنوی کیف اور صوری حسن کوبلیغ تربناتے ہیں اوردوام بخشتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ عام تشبیہات واستعارات ہیں۔ کسی زبان کی شاعری تشبیہات واستعارات سے خالی نہیں اور فارسی اور اردوشاعری میں تو ان کی بھرمارہے۔ بعض تشبیہیں اور استعارے تو بار بار اتنادہرائے گئے ہیں وہ فرسودہ ہوگئے ہیں اور ان میں کوئی جان نہیں رہی۔ شعر کا اصلی حسن یقیناسادگی ہے۔ شعرجتنا ہی سادہ اور بے ساختہ ہوگا اتناہی صداقت سے معمورہوگا اور اسی نسبت سے دلنشیں ہوگا لیکن انسانی نفس اورانسانی زندگی کے حقائق اورمسائل تہذیب وتمدن کے ارتقا کے ساتھ پیچیدہ گہرے اورتہہ درتہہ ہوتے گئے ہیں جن کو قابل فہم بنانے کے لئے شاعر کوتشبیہات اواستعارات اور دوسرے صناع بدائع سے کام لیناپڑتا ہے مگریہ نہ بھولنا چاہئے کہ ان ذرائع کے استعمال کااصدمقصد یہ ہے کہ مادی اور فکری، خارجی اور باطنی حقائق کوزیادہ سہولت کے ساتھ سمجھایاجاسکے۔ جہاں تشبیہات واستعارات کومقصودبالذات سمجھ لیاگیا وہیں سے تخیل کی بے راہ روی شروع ہوجاتی ہے اور شعر لفظوں کی کاریگری ہوکر رہ جاتاہے اور اس میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔

قدمایہ خیال جس کی ہم نوائی شبلی نے بھی کی ہے صحیح نہیں کہ تشبیہات واستعارات اورصنائع بدائع آوردہیں اوران کے استعمال سے شعر صداقت سے دور ہوجاتاہے۔ اس سلسلے پہلانکتہ تویہ یاد رکھنا چاہئے کہ خیالات و افکار تاثرات ومدرکات ممکن ہے نوے فیصد آمدہوں۔ اظہار یعنی ان واردات قلب اور کیفیات ذہن کو پیکردینا آوردہے۔ کوئی معنی یامفہوم ہمارے ذہن میں بے ساختہ پیدا ہوسکتاہے لیکن اس کوصورت دینا محنت وکاوش کے بغیرممکن نہیں یہ اوربات ہے کہ آگے چل کر یہ محنت وکاوش ملکہ بن جائے اورآورمیں بھی آمدکی شان پیدا ہوجائے۔ دنیاکے بڑے بڑے شاعروں کے کلام کی ایک ممتاز خصوصیت یہی ہے کہ ان کے تشبیہات واستعارات میں بھی تخلیقی بے ساختگی ہوتی ہے اور آمداورآورد کافرق باقی نہیں رہتا۔

تشبیہ یا استعادہ دوسرے صنائع بدائع اصلا مبالغہ کے نواع ہیں۔ ہمارے فارسی اور اردو کے شعرا خاص کرمتاخرین نے مبالغے میں ایسی بے اعتدالیاں کی ہیں کہ آج مبالغہ عیب ہوکر رہ گیا ہے۔ ورنہ مبالغہ بالغ ذہن اورمعنی یاب تخیل کی ایسی ایجاد ہے جوموضوع کوبالیدگی بخشتی ہے جس کے ذریعہ اشیا فروغ یاکچھ سے کچھ ہوجاتی ہیں اورپہلے سے خوب ترہوجاتی ہیں۔ لیکن مبالغہ میں بے اعتدالی یا کسی قسم کی بدعنوانی تخیل کی دلیل ہوتی ہے۔ ایسا مبالغہ اشیاکو جمیل سے جمیل تربنانے کے بجائے بدبئیت بنادیتاہے۔

شاعر کی اندرونی بصیرت جس کا دوسرانام تخیل ہے۔ دومختلف چیزوں کے درمیان کسی مشترک خصوصیت کاپتہ لگالیتی ہے اوراس کی بناایک کودوسرے سے مشابہ قراردیتی ہے، اسی کوتشبیہ کہتے ہیں۔ اب اگرتخیل اتناشدید ہو کہ مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان جودوئی باقی ہے اس کومٹاکر دونوں کوایک تصور کرلے تو یہ استعارہ ہوگا۔ بہرصورت تشبیہ یا استعارہ کا مقصد یہ ہے کہ مشکل اور پیچیدہ مطالب کوآسانی کے ساتھ ذہن نشیں کرایاجائے۔ بعد کومتاخرین شعرائے فارسی نے اورپھر ان کی پیروی میں اردوشعرانے اپنی ابداعی قوت سے تشبیہات واستعارات ہی کوفن بنادیا۔ اس کی مثالیں بھی کم نہیں کہ اس نے ایسی بے اعتدالی کی شکل اختیارکرلی کہ اشعار بجائے اس کے کہ بعید ازفہم معانی کو سہل بنائیں خودچیستابن کررہ گئے ہیں۔

کسی مفکر یا فن کار کاشعورجب بلندترین سطح پرپہنچ جاتاہے تووجود کوئی سیدھا سادہ قیاس نہیں رہ جاتا بلکہ ایک استبعاد (PARADOX) یعنی تضاد درآغوش نظرآنے لگتاہے جواس کی اصلیت ہے۔ اس منزل پر ادراک ہوتا ہے کہ حقیقت اکہری نہیں ہے بلکہ پیچ درپیچ اورتہہ درتہہ ہے اور اس کو معری اور مستقیم زبان میں بیان نہیں کیا جاسکتا اس کے اظہار کے لئے رموز وعلامات درکاہوتے ہیں۔ بقول غالب،

ہرچند ہومشاہدہ حق کی گفتگو

بنتی نہیں ہے بادہ وساغر کہے بغیر

غالب کی وجود کی اس جدلیاتی ماہیت کاادراک تھا۔ ان کی رفیع دعمیق فکر حقیقت کے تمام پیچ وخم اور اس کی تمام تہوں تک پہنچ جاتی تھی اوران کا خلاق تخیل اس حقیقت کے اظہار کے لئے موزوں الفاظ ومحاورات اور تشبیہات واستعارات تراش لیتا تھا جن کا یہ عالم ہوتا تھا کہ باربار مطالعہ کے بعد بھی ان کی ندرت باقی رہتی تھی۔ اس سے انکار نہیں کہ غالب کا تخیل کبھی کبھی اعتدال کے حدود سے بہت دورچلاجاتاہے اور ان کی لفظی ترکیبوں میں غرابت پیدا ہوجاتی ہے اوران کے تشبیہات واستعارات بعیدازقیاس اور دور درازکارہوجاتے ہیں لیکن عام طورسے ایسا نہیں ہوتا۔ غالب کی لفظی ترکیبیں اورتشبیہات واستعارات بالعموم ناگزیر ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتاہے کہ معانی نے اپنے لئے الفاظ کا پیراہن خودتراش لیا ہے۔ غالب اوراردو کے ان دوسرے اساتذہ کے کلام کاپہلوبہ پہلو مطالعہ کیجئے جوتشبیہات واستعارات اوردیگر اسلوبی تکلفات کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے تووجوہات واضح طورپر سامنے آتی ہے یہ ہے کہ اور اساتذہ کی شاعری میں یہ تکلفات مقصودبالذات معلوم ہوتے ہیں اورغالب کی شاعری میں یہ اظہار کے لئے لازمی ذریعہ ہیں۔ جوبات دوسروں کے یہاں طول کلام معلوم ہوتی ہے وہ غالب کے یہاں عین بلاغت ہے اورشعر کے لازمی ترکیبی جزوکا حکم رکھتی ہے۔ مثال کے طورپر ایک ہی زمین میں دواشعار پرغورکیجئے۔ پہلا شعرناسخ کاہے۔ دوسرا شعر غالب کاہے۔

مرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا

طلوع صبح محشر چاک ہے اپنے گریباں کا

شعر مشہور ہے مگر جوبات کہی گئ ہے وہ کیاہے اور کتنی ہے؟ کہنا صرف اس قدر ہے کہ میرے سینہ میں ہجر کا داغ ہے اور میرا گریباں چاک ہے۔ اتنی سی بات کے لئے تکلفات کا یہ اہتمام! نتیجہ یہ ہے کہ شعرمیں نہ توکوئی تاثیر آسکی نہ کوئی بلاغت پیداہوسکی اور نہ ہی شعرخالص صنعت گری کا اچھا نمونہ بن سکا۔

اب غالب کاشعر سنیئے،

ستائش گرہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا

وہ اک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا

زاہد جس باغ کی اس قدرتعریف کررہاہے اور جس کے تصور میں وہ مگن ہے وہ ایسا ویسا باغ نہیں ہے۔ وہ باغ جنت ہے جس کے حدوداربعہ کا احاطہ نہیں کیاجاسکتاہے۔ شاعرکہتا ہے مگر اس کوکیا کیجئے کہ ازخودرفتہ دیوانوں کے لئے وہ ایک مختصرگلدستہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ بھی ایسا گلدستہ جوباسی ہوگیا ہو اور جس کو طاق نسیاں میں ڈال کربھلادیاگیاہو۔ اس شعر میں اگرایک لفظ کم کردیا جائے یاکوئی لفظ بدل دیاجائے تو معنوی خلل کا اندیشہ ہے۔

غالب کے اردودیوان سے اب کچھ نمونے منتخب کرکے پیش کئے جاتے ہیں جن سے ان کی اختراعی قوت کا انداز ہوتا ہے اورجن کی بناپرغالب اردوشاعروں میں منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہی شعرپھر ملاحظہ ہو جو دیوان غالب کے ہرنسخہ میں لوح یا سرنامہ کی حیثیت رکھتا ہے یعنی،

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

کاغذی ہے پیرہن ہرپیکر تصویر کا

بادی النظر میں شعر کی جو خوبی ایک صاحب ذوق کومتاثرکرتی ہے وہ مناسات لفظی کا اہتمام ہے۔ دوسرے مصرعہ میں تلمیح اورتلمیح ہی سے صنعت حسن تعلیل پیدا کی گئی ہے۔ تلمیح تحقیق سے معلوم کی جاسکتی ہے لیکن پہلامصرعہ خالص استعارہ ہے جوشعر کے بنیادی مفہوم کوناقابل یافتہ بنائے ہوئے ہے۔ اگرشاعر خودشعر کا مطلب نہ سمجھا گیا ہوتا توہم آج تک قیاس آرائیوں میں بھٹکتے رہتے اور اصلیت تک نہ پہنچ پاتے لیکن شاعر کی تشریح کے بعدتسلیم کرناپڑتا ہے کہ اس خیال کو اس سے بہتر پیرایہ میں نہیں بیان کیاجاسکتا تھا اور اس کے لئے اس استعارہ کے بغیر کام نہیں چل سکتاتھا۔ مسلسل اور مربوط تشبیہ کی ایک اچھوتی مثال یہ شعر ہے،

مینائے مے ہے سردنشاط بہارمے

بال تدرو جلوہ موج شراب ہے

حالی سے تاحال غالب کے اشعار کی جتنی تشریحیں نظ سے گذری ہیں ان میں یاتو اس شعرکی طرف توجہ نہیں کی گئی ہے یا حسرت موہانی جیسے شارحین نے اس کی شرح لکھتے ہوئے ناواقفیت اورعجز فہم کا اعتراف کیاہے حسرت شعر کی تشریح کرتے ہوئے آخر میں ’’واللہ اعلم‘‘ کہہ کررہ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پروفیسر حمیداللہ خاں نے دیوان غالب (نسخہ حمیدیہ) کا جونسخہ مرتب کیاہے اورجولائی ۱۹۶۹ء میں شائع ہوا ہے۔ اس میں شعر پرذیلی حاشیہ میں پہلے مصرعہ کومہمل بتاتے ہوئے قیاسی طورپر یہ اصلاح یاترمیم تجویز کی گئی ہے۔

مینائے مے ہے سرد نشاط بہار مے

جس نے پورے شعرکواوربھی بے معنی بنادیاہے۔ حاشیہ میں عرشی صاحب اورپروفیسر شیرانی کی ترمیم کا بھی حوالہ دیاگیاہے جس کی صورت یوں ہے۔

مینائے مے ہے سردنشاط بہار سے

اس سے بھی کام نہیں چلتا اورشعربدستور بعید ازفہم رہ جاتاہے۔ ان سب غالب شناسوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ’’بال تدرو‘‘ پرتوجہ دینے سے پہلوتہی کیا ہے حالانکہ اس مرکب کوسمجھے بغیر شرکبھی سمجھ میں نہیں آسکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ شعر میں ’’بال تدرو‘‘ اپنے لغوی مفہوم میں نہیں استعمال کیاگیاہے یعنی اس کے معنی تدرو یاچکور کے بازویا پنکھ کے نہیں ہیں۔ ’’بال تدرو‘‘ فارسی کاایک ایسا پرانا محاورہ ہے اوراس کے معنی ایس بادل کے ہیں جو چکور یاپہاڑی تیتر کے پروں کی طرح تہہ درتہہ جماہو۔ عربی کے پرانے محاورے میں ایسے بادل کے لئے ’’اہل‘‘ استعمالک یا گیاہے۔ ایسا بادل برسے بغیر نہیں رہتا۔ غیاث الغات اورفارسی کے دوسرے کلاسیکی لغات میں ’’بال تدرو‘‘ اس مخصوص معنی میں مل جائے گا۔ شعر میں دراصل کیف بہارکاتاثر بیان کیاگیاہے اورشعور کی ایک بلندسطح سے اس کا وہی مفہوم ہے جوایک ادنی سطح سے ریاض خیرآبادی کے اس شعر کاہے۔

کس غضب کی ہوا میں مستی ہے

کہیں برسی ہے آسمان سے آج

جوش بہار نے سارے باغ میں جوسرورآگیں کیفیت پیدا کردی ہے اس کوغالب تشبیہات میں یوں بیان کرتے ہیں۔

سرومینائے مے ہے۔ بہارکی مست کردینے والی کیفیت مے ہے اور آسمان پرلہراتی ہوئی گھنگھورگھٹاشراب کے چڑھتے ہوئے نشہ کاتموج ہے۔

چندغزلوں اورکچھ اشعار کومستثنی کرکے جوسہل الممتنع کا حکم رکھتے ہیں غالب کے اردودیوان میں ایسے اشعارکم نکلیں گے جن میں کسی نہ کسی عنوان سے تشبیہات یا استعارات یا ان کے شائبے نہ پائے جاتے ہوں۔ مثال کے طور پرکچھ اشعار سنیئے،

کاوکاو سخت جانیہائے تنہائی نہ پوچھ

صبح کرنا شام کالانا ہے جوئے شیر کا

آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے

مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا

جزقیس اورکوئی نہ آیا بروئے کار

صحرا مگر بہ تنگی چشم حسود تھا

دل حسرت زدہ تھا مایدۂ لذت درد

کام یاروں کا بہ قدر لب و دنداں نکلا

کس قدر خاک ہوا ہے دل مجنوں یارب

نقش ہر ذرہ سویدائے بیاباں نکلا

دل گذرگاہ خیال مئے و ساغر ہی سہی

گر نفس جادۂ سرمنزل تقویٰ نہ ہوا

ہیں بس کہ جوش بادہ سے شیے اچھل رہے

ہر گوشہ بساط ہے سرشیشہ باز کا

اب میں ہوں اور ماتم ایک شہر آرزو

توڑا جو تونے آئینہ تمثال دار کا

یک قدم وحشت سے درس دفتر امکاں کھلا

جادہ اجزائے دو عالم دشت کا شیرازہ تھا

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب

ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا

حنائے پائے حزاں ہے بہار اگر ہے یہی

برروئے شش جہت درآئینہ باز ہے

یاں امتیاز ناقص وکامل نہیں رہا

بزم قدح سے عیش تمنا نہ رکھ کہ رنگ

صید زدام جستہ ہے اس دام گاہ کا

لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کرنہیں سکتی

چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا

محفلیں برہم کر ہے گنجفہ باز خیال

ہیں ورق گردانی نیرنگ یک بت خانہ ہم

باوجود یک جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں

ہیں چراغاں شبستان دل پروا نہ ہم

اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب

لطمہ موج کم از سیلی استاد نہیں

دیر وحرم آئینہ تکرار تمنا

واماندگی شوق تراشے ہے پناہیں

نشہ رنگ سے ہے واشد گل

مست کب بندقبا باندھتے ہیں

بے دماغی حیلہ جوئے تک تنہائی نہیں

ورنہ کیا موج نفس زنجیر رسوائی نہیں

قید میں یعقوب نے لی گونہ یوسف کی خبر

لیکن آنکھیں روزن دیوار زنداں ہوگئیں

ازمہر تابہ ذرہ دل ودل ہے آئینہ

طوطی کوشش جہت سے مقابل ہے آئینہ

وحشت درد بیکسی بے اثر اس قدرنہیں

رشتہ عمر خضر کو نالہ نارسا سمجھ

مری ہستی فضائ ے حیرت آباد تمنا ہے

جسے کہتے ہی نالہ وہ اسی عالم کا عنقا ہے

پیکر عشاق ساز طالع ناسازہے

نالہ گویا گردش سیارہ کی آوازہے

رفتار عمر قطع رہ اضطراب ہے

اس سال کے حساب کوبرق آفتاب ہے

خیال مرگ کب تسکیں دل آزردہ کو بخشے

مرے دام تمنا میں ہے اک صید زبوں وہ بھی

ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچ وتاب

رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے

کشاکشہہائی ہستی سے کرے کیاسعی آزادی

ہوئی زنجیر موج آب کو فرصت روانی کی

چمن میں کس کے یہ برہم ہوئی ہے بزم تماشا

کہ برگ برگ چمن شیشہ ریزہ جلی ہے

دیداربادۂ حوصلہ ساقی نگاہ مست

بزم خیال میکدہ بے خروش ہے

لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ

یہ جنگ نگاہ وہ فردوس گو ش ہے

خوشا اقبال رنجور ی عیادت کوتم آئے ہو

فروغ شمع بالیں طالع بیدار بستر ہے

بہ طوفان گاہ جوش اضطراب شام تنہائی

شعاع آفتاب صبح محشر تار بسترہے

قدوگیسومیں قیس و کوھکن کی آزمائش ہے

جہاں ہم ہیں وہاں دارورسن کی آزمائش ہے

لخت جگر سے ہے رگ ہرخار شاخ گل

تاچند باغبانی صحرا کرے کوئی

مستی بذوق غفلت ساقی ہلاک ہے

موج شراب یک مژہ خوابناک ہے

حسرت نے لارکھا تری بزم خیال میں

گلدستہ نگاہ سویدا کہیں جسے

معلوم ہوا حال شہیدان گذشتہ

تیغ ستم آئینہ تصویر نماہ

پرواز تپش رنگے گلزارہمہ تنگے

خون ہو قفس دل میں اے ذوق پر افشانی

دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے

پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے

تاکجا اے آگہی رنگ تماشا باختن

چشم واگرویدہ آغوش وداع جلوہ ہے

جومثالیں ابھی پیش کی گئی ہیں وہ سب غالب کے اردوکلام سے لی گئی ہیں۔ میں نے قصداً فارسی کلام سے نمونے دینے سے اجتناب کیاہے۔ غالب کے نوبہ نو اور نادرالمثال تشبیہات واستعارات اوران کی اجتہادی عنوان کی لفظی ترکیبیں کچھ ان کے اردودیوان میں ہم کوچونکاتی ہیں اورہم ان میں ایسی غرابت اور دوقت محسوس کرتے ہیں کہ بسااوقات ہمارا دم گھٹنے لگتاہے۔ ان کا فارسی کلام پڑھتے وقت اس قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس کے دواسباب ہیں۔ اول تویہ کہ متقدمین سے متاخرین تک پہنچتے پہنچتے فارسی شاعری اچھی طرح بالغ اور تربیت یافتہ ہوچکی تھی۔ تنوع اور تعمق کے اعتبار سے اس میں جامعیت اورہمہ گیری آچکی تھی اور اس کے اسالیب وصور ہرطرح کے تاثرات وافکار اورجذبات وتخیلات کوبہ وجوہ احسن ادا کردینے کی قدرت رکھتے تھے۔ غالب نے فارسی کے اساتذہ کی زبان اوران کے فنی رموزوعلامات سے انحراف کرتے ہوئے احتیاط برتی ہے۔ اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ فاری شاعری کی زبان بلاغتوں اورنزاکتوں سے معمور زبان تھی اوراس میں اس قسم کے خارج از آہنگ اجتہادات کی گنجائش نہیں تھی جن کو ہم اجمالی طور پر ’’بیدلیت’‘ ہی کہیں گے اورجن کو خودغالب نے ’’بہارایجادی بیدل‘‘ کہاہے اور جن سے ان کا اردودیوان بھراپڑاہے۔ یہ یادرکھنا چاہئے کہ غالب اپنے ’’مجموعہ اردو‘‘ کواپنے لئے ’’بے رنگ‘‘ اور ننگ سمجھتے تھے اوراپنے فارسی کلام کونقش ہائے رنگ رنگ تصور کرتے تھے۔ ان کوارمان اوراصرار تھا کہ وہ ’’عندلیبے از گلستان عجم‘‘ ہیں اوران کوڈرتھا کہ کہیں وہ واقعی ’’طوطی ہندوستاں‘‘ ہوکر نہ رہ جائیں۔ اسی لئے وہ اپنے فارسی کلام میں سنبھلے نظر آتے ہیں۔

لیکن غالب خودصاحب ہنر تھے اور فطرت نے ان کوتخلیقی توانائی عطا کی تھی۔ ایسا خلاق ذہن جب مستعمل طریقوں کو ازسرنو استعمال کرتاہے تو ان میں اپنی انفرادی شان پیدا کرلیتا ہے اور اس کی تقلید بھی اجتہاد کااندازلیے ہوتی ہے۔ غالب بھی اپنی فارسی شاعری میں مشاہیر کے اصول وروایات اوراسالیب وعلامات سے انحراف کیے بغیر منفرد اور ممتازنظرآتے ہیں۔ ان کے فارسی اشعار پر ان کی اپنی مہرہوتی ہے اوران پرکسی دوسرے شاعر کے کلام کا دھوکہ نہیں ہوسکتا۔ اردو میں غالب پامال اور فرسودہ محاورات اورعام بول چال سے اجتناب کرتے تھے اور لفظوں اورلفظوں کی نئی ترکیبوں سے اپنے کوممتام رکھتے تھے لیکن جب کبھی وہ عام الفاظ ومحاورات نظم یانثر میں استعمال کرتے تھے تو ان میں ایک جمالیاتی کیفیت اورفکری اشاریت پیداکردیتے تھے جس کی وجہ سے عمومیت اورفرسودگی ندرت اور تازگی میں بدل جاتی تھی۔ ثبوت میں ان کے سارے اردوخطوط اور وہ غزلیں اوراشعار پیش کئے جاسکتے ہیں جوسادگی اور بے تکلفی میں اپنا جواب نہیں رکھتے مگرجوبہرحال نئے اشاروں کے حامل ہیں اورجن کے لہجہ اور تیور صاف بتاتے ہیں کہ وہ غالب ہی کے کہے ہوئے ہیں اور غالب کے سوا ایسے اشعار کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا تھا۔

غالبیات کے ماہرین مسلسل کہتے آئے ہیں کہ غالب کے اشعار پہلو دارہوتے ہیں اور وہ تشریح کے ساتھ مثالیں بھی دیتے رہے ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے چند اشعار دہراتے ہیں۔ تشریح اس لئے نہیں کریں گے کہ حالی اورڈاکٹر بجنوری سے اب تک سبھی ان کی تشریح کرچکے ہیں۔ ان میں ہرشعر کامرکزی تصورتو ایک ہی ہے لیکن اس تصورتک پہنچنے کے پہلو ایک سے زائد ہیں۔

غنچہ پھر لگاکھلنے آج ہم نے اپنا دل

خون کیا ہوا دیکھا گم کیاہوا پایا

نہیں معلوم کس کس کالہو پانی ہوا ہوگا

قیامت ہے سرشک آلودہ ہونا تیری مژگاں کا

سن اے غارگ گر جنس وفا سن

شکست قیمت دل کی صداکیا

میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد

سنگ اٹھایاتھا کہ سریادآیا

کون ہوتا ہے حریف مے مرد افگن عشق

ہے مکررلب ساقی پہ صلا میرے بعد

ترے سروقامت سے اک قد آدم

قیامت کے فتنہ کو کم دیکھتے ہیں

تین اشعار کی پہلو داریوں کی طرف میں بھی غالب کے ماہرین کو توجہ کی دعوت دیتا ہوں۔ شارحین کی نظر ان اشعار کو چھوڑگئی ہے۔ میں فی الحال ان کی تشریح نہیں کروں گا۔

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی

بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا

برروئے شش جہت درآئینہ باز ہے

یاں امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا

لب عیسی کی جنبش کرتی ہے گہوارہ جنبانی

قیامت کشتہ لعل بتاں کا خواب سنگین ہے

غالب نے اپنے اندازبیاں کو آشفتہ بیانی کہا ہے۔ یہ بھی ان کی شیوہ بیانی ہے۔ لیکن اگر انہیں کی کہی ہوئی بات مان لی جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی آشفتہ بیانی میں ایک ایسا قرینہ ہوتا ہے جو اس کالازمی ترکیبی جزوہے اورجوصرف غالب کے ساتھ مخصوص ہے۔

غالب کی نکتہ سرائی کی ایک خاص اداان کاطنزیا طنزیہ لہجہ بھی ہے۔ غالب کے فاری اوراردو دیوان میں ایسے اشعار کافی تعدادمیں مل جائیں گے جوخالص طنز یا طنز کے شائبہ کے حامل ہیں۔ غالب کے ساتھ شغف رکھنے والے اپنے اپنے حافظہ یا مطالعہ سے مثالیں اکٹھا کرسکتے ہیں۔ جوبات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں صرف دوشاعر ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے طنز کوادنی سطح سے بلند کرکے ایک رفیع مقام پرپہنچایاہے ورنہ ہماری شاعری کبھی طنز وظرافت سے خالی نہیں رہی ہے۔ ہماری مراد میر اورغالب سے ہے۔ دونوں نے طنز کو بڑا نازک اور لطیف فن بنادیاہے اگرچہ دونوں کے طنزمیں فرق ہے جودونوں کے مختلف مزاج کا آئینہ دارہے۔ میر کے طنزمیں ایک عنان گیختہ دردمندی ایک گھلاوٹ ایک گداختگی اورنرمی ہوتی ہے جوان کی جذباتی ماروائیت (EMOTIONAL TRNSCENDENTALISM) کا نتیجہ ہے۔ غالب کا طنز ان کی نفسیاتی دروں میں بینی پردلالت کرتا ہے اوراس میں اکثرشوخی کی حدتک بڑھی ہوئی ہشیاری اورپرکاری کا احسا س ہوتاہے۔ میرکاطنز جذباتی تاثیر کی مخلوق ہے اورہمارے دلوں پراثرانداز ہوتاہے۔ غالب کا طنز عموما عقلی ادراک وفکر کاپتہ دیتاہے اورہماری دماغی قوتوں کوچھیڑتاہے۔

اسی طرح غالب نے حسن اور عشق کے اختلاط کے بعض ایس مواقع اور معاملات کو زبان وبیان سے سنجیدہ اورمتین بنادیاہے جودوسرے اردوشاعروں کے یہاں مبتذل اوربازاری ہوکر رہ گئے ہیں۔ غالب کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔

نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہ ے راتیں اس کی ہیں

تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہوگئیں

اردو ہی کا ایک دوسرا شعر ہے جوزیادہ مشہورنہیں ہے۔

ابھی آتی ہے بوبالش سے اس کی زلف مشکیں کی

ہماری دید کو خواب زلیخا عاربستر ہے

مندرجہ بالا دونوں شعر پہلے بھی آچکے ہیں۔ ایک اورشعر سنئے،

عجز ونیازسے تونہ آیا وہ راہ پر

دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچئے

اورفارسی کے یہ دواشعار غور سے پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہیں۔

نہیم شرم بہ یک سود باہم آویزیم

بہ شوخی کہ رخ اختراں بگردانیم

نے کف گرفتہ ساعدو نے لب ربودہ بوس

درناخوشی وصال بہ ہجراں برابراست

غالب کے تشبیہات واستعارات سے مفصل بحث کی جاچکی ہے اورکافی مثالیں دی جاچکی ہیں۔ دومثالیں اور دی جاتی ہیں جن سے یہ ظاہرہوتاہے کہ تشبیہات واستعارات کووہ کس بلاغت اورکیسی ہنرمندی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رموزتخلیق اوراسرار فطرت کے اظہار کے لئے ان کی فکری کارگاہ میں اسالیب خودبہ خود ڈھلتے چلے جاتے تھے۔ تخلیق کائنات سے متعلق یہ شعر ہماری فکر کے لئے ایک مستقل دعوت ہے۔

باوجود یک جہاں ہنگامہ پیدا نہیں

ہیں چراغان شبستان دل پروانہ ہم

اورغالب کایہ شعر توفکر واظہار کاایک معجزہ ہے۔

جوتھا سو موج رنگ کے دھوکے میں مرگیا

اے وائے نالہ لب خونیں نوائے گل

شاعر حسن عشق کا رازسمجھارہاہے۔ حسن اورعشق یکساں مبتلائے آزارہیں۔ بلبل ہی نالہ نہیں کررہی ہے گلاب کا پھول بھی اپنے لب خونیں نواسے نالہ ہی کررہا ہے لیکن اس کانالہ رنگ کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے اور ہم دھوکہ کھارہے ہیں۔ سامعہ کے تاثر کو باصرہ کے تاثرمیں تبدیل کردینا صورت اوررنگ میں ہوئیت پالینا بڑی شدید تخیل اوربڑی دراک بصیرت چاہتا ہے۔ یہ سعادت کچھ مغربی فنکاروں ہی کے حصہ میں آئی ہے۔

غالب کے اسلوب کی چندنمایاں اور مستقل خصوصیات کا جائزہ لیا جاچکاہے لیکن پھر بھی احاطہ نہیں کیاجاسکا۔ فکر وتخیل کی رسائی اور گیرائی کی طرح شاعر کی اسلوبی اختراع اورجدت طرازی بھی ایک محیط بے کراں ہے۔ ان کے اشعار میں جہاں جولفظ آتاہے وہ واقعی ’’گنجینہ معنی کا طلسم‘‘ ہوتاہے۔

غالب بعض اوقات کوئی معمولی لفظ ایس غیرمعمولی اور غیرمتوقع طورپرلے آتے ہیں کہ اس کے استعمال سے شعرکامعنوی کیف بڑھ جاتاہے اوروہی شعرکی اصلی روح ہوتاہے۔ مثلا مندرجہ ذیل شعر میں حدف ندائیہ جو روزمرہ اورعام بول چال کا لفظ ہے۔

قمری کف خاکستر وبلبل قفس رنگ

اے نالہ نشان جگر سوختہ کیاہے

’’کف خاکستر‘‘ اور’’قفس رنگ‘‘ دونوں بلیغ استعارے ہیں اوردونوں وجود کے اختصار اور تنگی کا احساس دلانے کے لئے لائے گئے ہیں۔ ایسے مختصر اور تنگ وجود کا نہ کوئی نشان ہوتا نہ کوئی اعتبار لیکن قمری اوربلبل کے نالے نے دونوں کے ’’جگرسوختہ‘‘ کی خبردے کرہم کودونوں کے وجودکا اعتبارتسلیم کرنے پر مجبور کردیا۔ اس شعر میں ساراحسن ’’اے‘‘ کی اشاریت کا مرہون ہے۔ جوشئے ہستی کی اصل حقیقت اوراس کی دلیل ہے، اس کومخاطب کرکے پوچھا گیا ہے کہ ہستی کی دلیل آخرکیاہے۔ استفسار ہی میں جواب موجودہے۔ ایک دوسرے شعر میں بھی ’’اے‘‘ اسی طرح استعمال کیاگیاہے۔

کوہ کے ہوں بارخاطر گرصدا ہوجائے

بے تکلف اے شرارجستہ کیا ہوجائے

’’شرارجستہ‘‘ کے سوااگرکچھ بھی ہوئے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دوسرے وجود کے لئے بارخاطر ہونالازمی ہوگا۔ غالب کے اسلوب میں بہت سی خصوصیتیں ایسی ہیں جو بالکل منفرد ہیں اور جن کو کوئی عنوان نہیں دیاجاسکتا۔ یایوں کہیئے کہ یہ وہ ادائیں ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ غالب کا اسلوب نظام قدرت کی طرح اپنے رموز واسرار کو یکبارگی افشا ہونے نہیں دیتا۔ باربار لگن اورمحویت کے ساتھ مطالعہ کرنے ہی سے ہم بتدریج ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ غالب کا کلام نت نئی زندگی اپنے اندررکھتا ہے اورہم اس کے مطالعہ سے کبھی اکتاتے نہیں۔ غالب کے اشعار جب جب پڑھئے گا ان میں ہمیشہ نئے نئے عالم دکھائی دیں گے۔

Additional information available

Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.

About this sher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.

rare Unpublished content

This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.